近日,南京大学天文与空间科学学院的系外行星课题组基于我国的大科学装置—郭守敬望远镜(LAMOST)巡天数据,同时结合Gaia和Kepler等国际观测数据,成功测定了超短周期行星的年龄分布,首次揭示了超短周期行星系统的出现率与轨道构型随年龄的演化规律,为破解这类”熔岩世界”的形成之谜提供了关键证据。该项成果以“AgeDependenceoftheOccurrenceandArchitectureofUltra-Short-PeriodPlanetSystems”为标题于2025年4月28日发表于国际著名期刊《自然·天文学》。该课题组一年级博士研究生涂培玮是文章第一作者,谢基伟教授为通讯作者。研究团队成员还包括周济林教授和陈迪昌博士。

颠覆认知的”熔岩世界”:行星中的“异类”

超短周期行星(Ultra-Short-PeriodPlanets,USPs)是系外行星中的特殊群体。这些行星虽然具有类似地球的岩质成分,却以不足24小时的极短周期绕恒星公转。由于距离宿主星过近,其表面温度可达2000K以上,堪称宇宙中的”熔岩炼狱”。这类在太阳系完全”缺席”的极端行星,自发现以来就持续挑战着传统行星形成理论。

科学难题:行星如何”定居”极端轨道?

主流理论认为,超短周期行星是从更远的位置通过某种机制迁移至短周期轨道,可能的机制主要有以下三种:

1.盘迁移:行星在与原行星盘的相互作用下,于数百万年(原行星盘一般存在时标为数百万年)内向内迁移。

2.高偏心率迁移:行星因动力学扰动被激发至高偏心率轨道,而后经潮汐耗散轨道圆化,形成孤立且高倾角的超短周期行星。取决于轨道激发的快慢,该过程可经历数百万年至数亿年。

3.低偏心率迁移:行星通过与其他行星的相互作用维持较低偏心率,在持续的潮汐耗散过程中缓慢向内迁移,此过程可长达数十亿年。

不同机制的时间尺度横跨数百万年到数十亿年,形成的轨道特征也大相径庭,因此研究该类行星的出现率与轨道构型随时间的变化规律,成为破解其形成机制的关键突破口。

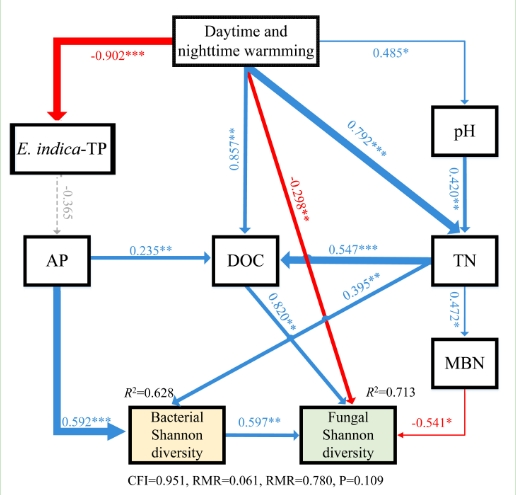

图1:超短周期行星(红色)、热木星(蓝色)和短周期小质量行星(绿色)的宿主恒星在银河系运动速度分布和运动学年龄的比较。

新的研究发现:年龄图谱揭示形成演化密码

利用估计年龄的运动学方法,研究团队首先借助LAMOST和Gaia观测数据,计算出行星系统宿主恒星的运动学参数和运动学年龄。研究发现,相较于热木星和其他短周期小质量行星,超短周期行星的宿主恒星运动速度更大,位于银河系厚盘中的比例更高,且年龄更老(图1)。也就是说,与其他短周期行星相比,超短周期行星的宿主恒星更加年老、运动学上更“热”。

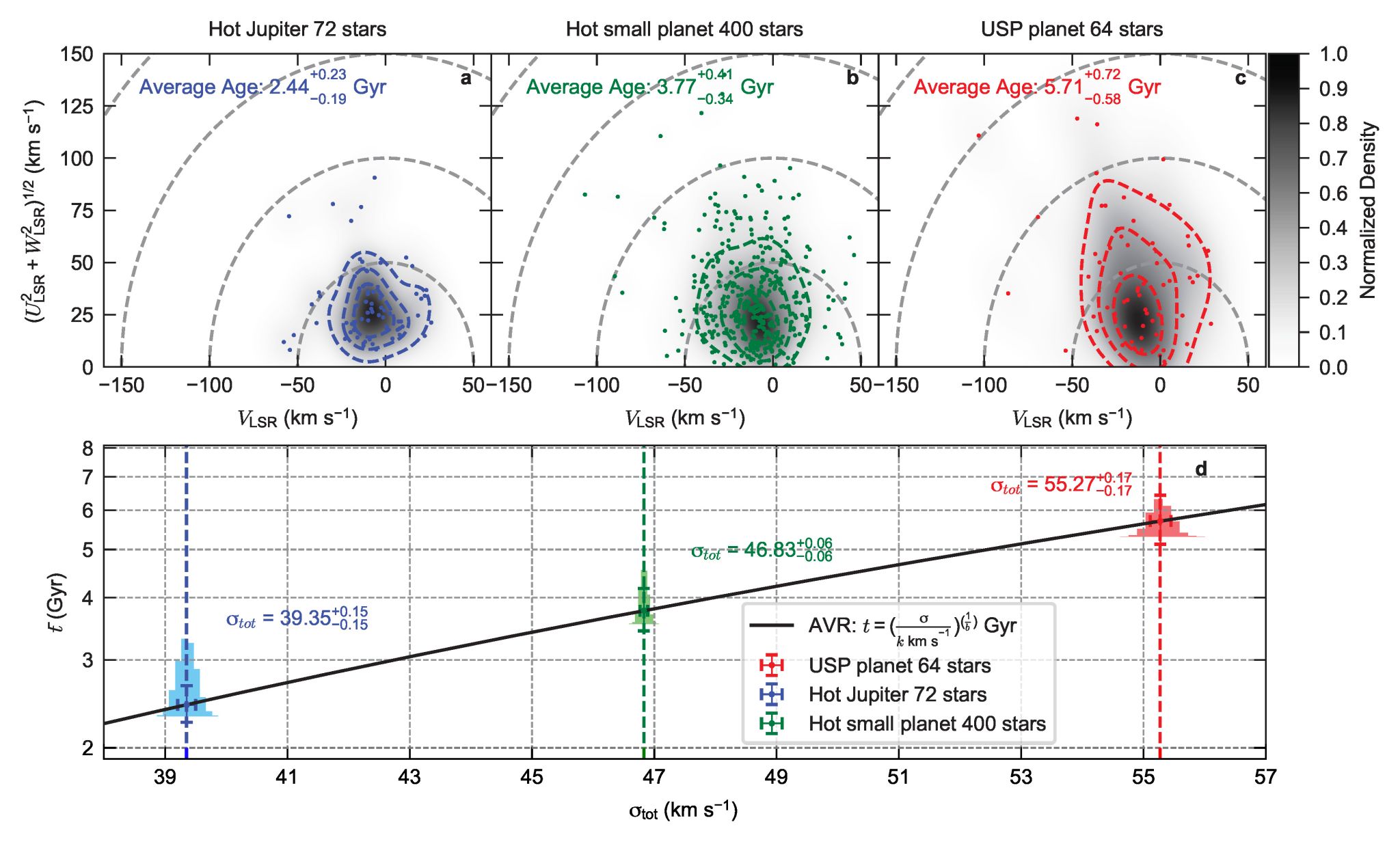

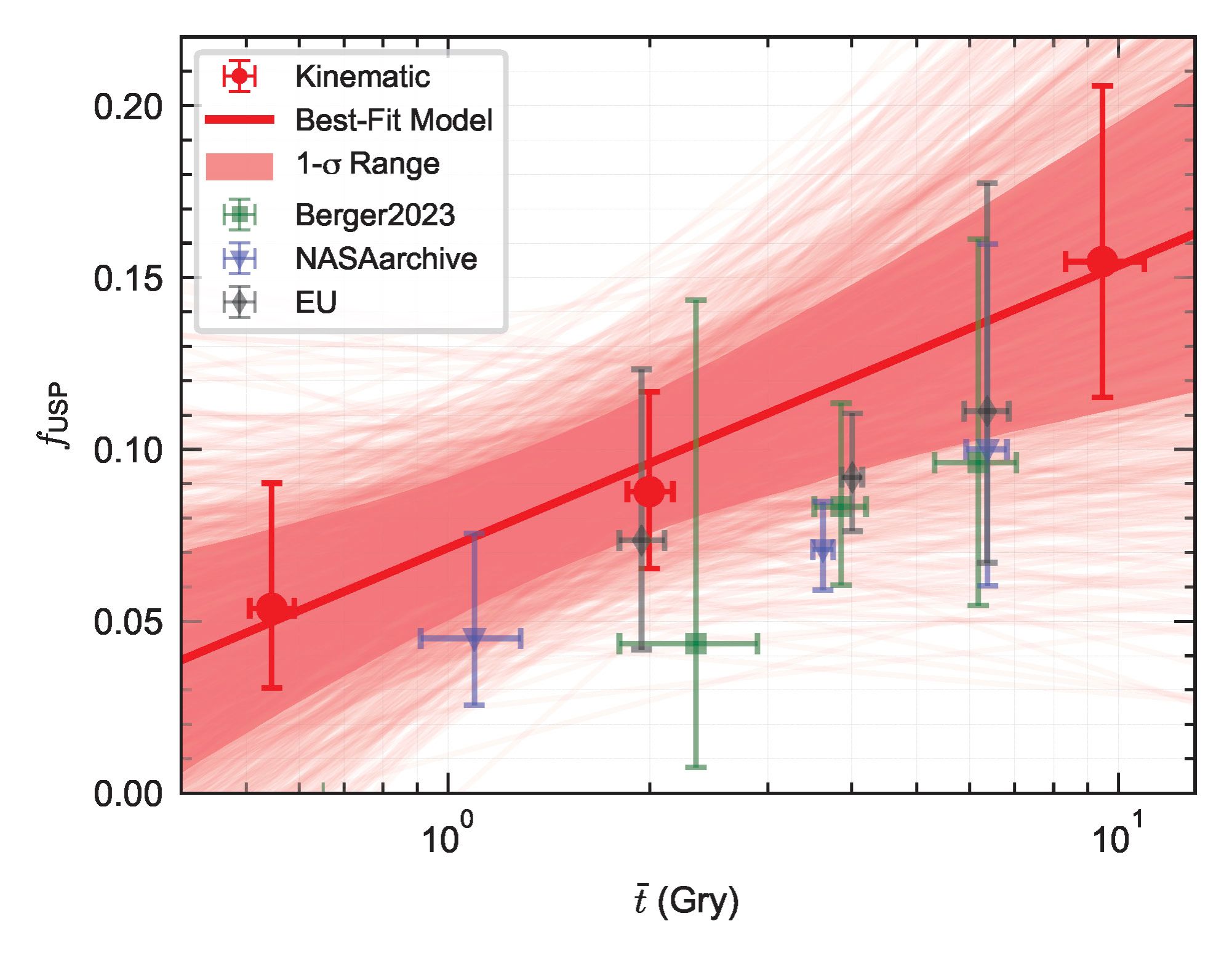

图2:超短周期行星出现率随年龄的演化规律。

研究团队进一步分析,得出了超短周期行星系统的出现率随年龄的演化规律,发现超短周期行星系统的出现率随年龄增长而上升(图2)。这一发现表明,大多数超短周期行星可能是在数十亿年之后形成的,不太可能以极早期形成模型(如盘迁移模型)为主要形成途径。

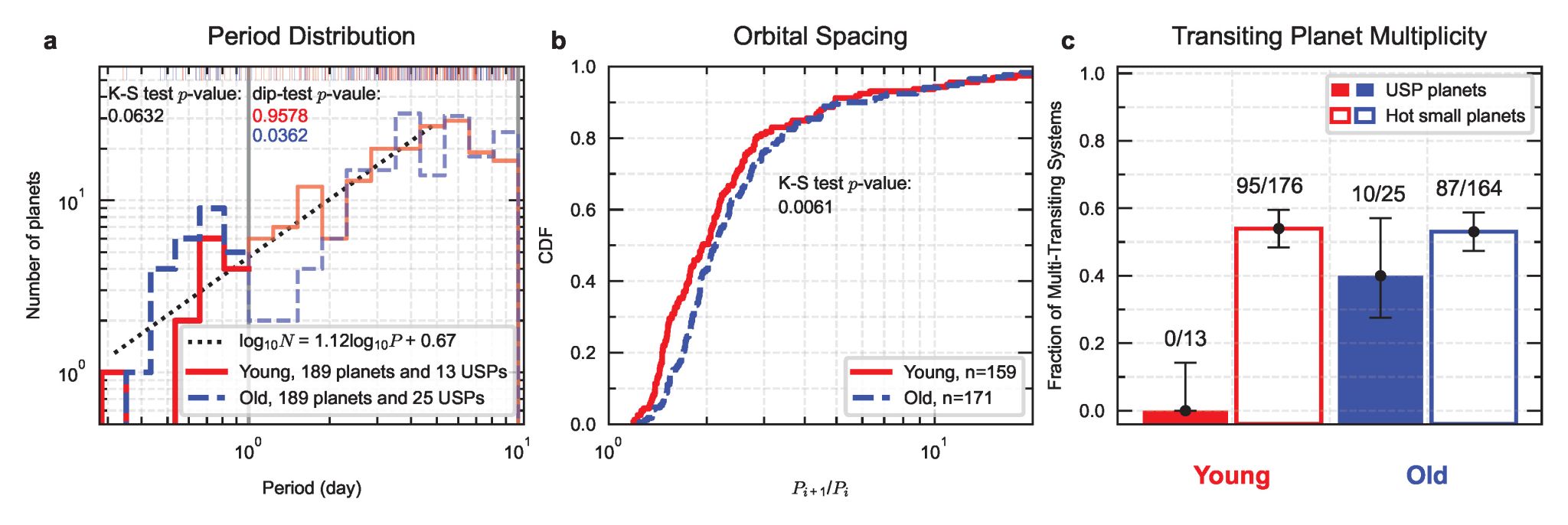

图3:年轻与年老的超短周期行星系统及短周期小质量行星系统之间轨道构型的比较。左、中、右分别为轨道周期分布、轨道间距分布,以及多凌星系统比例的比较结果。

此外,研究团队还揭示了超短周期行星系统的轨道构型随年龄的演化规律:年轻与年老的短周期小质量行星系统中最内侧行星的周期分布存在差异,年老子样本在1-2天周期处呈现”凹陷-堆积”特征(图3a)。此外,年老子样本通常比较年轻子样本具有更大的轨道间距(图3b)。特别地,在年轻的超短周期行星样本中,多凌星系统的比例较低(图3c),这暗示着年轻的超短周期行星系统可能具有较高的相互倾角和/或更少的邻近伴星。

上述超短周期行星系统的出现率与轨道构型的年龄依赖性表明,超短周期行星通过潮汐耗散驱动的轨道迁移在数十亿年时间尺度上持续形成,且较年轻与较年老的超短周期行星分别源自不同的潮汐迁移路径(高偏心率迁移和低偏心率迁移)。这些研究结果勾勒出了超短周期行星的形成机制和潮汐演化的整体图像。

构建行星系统演化全景图:“穿越”计划持续探索

该成果是“系外行星的空间分布和年龄演化”(PlanetsAcrossSpaceandTime,英文简称为PAST,中文简称“穿越”)系列研究计划的重要突破。此前,该计划在揭示热木星的演化规律方面也取得了重要研究成果(PAST-5:Chenetal.2023PNAS)。该计划依托LAMOST大样本巡天优势,构建了包含数千颗系外行星的时空数据库(PAST-1:Chenetal.2021ApJ;PAST-2:Chenetal.2021AJ),并对各种族群的行星系统开展普查和统计研究(PAST-3:Chenetal.2022AJ;PAST-4:Yangetal.2023AJ),旨在建立行星系统的“时空演化图谱”,揭示行星系统形成和演化内在机制,以及其与银河系形成演化的深层关联。

该项研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金以及LAMOST重大成果培育项目的支持。

—————————————-

成果论文链接:

“PAST-6″:Tu,P.-W.,Xie,J.-W.,Chen,D.-C.,Zhou,J.-L.Agedependenceoftheoccurrenceandarchitectureofultra-short-periodplanetsystems.NatureAstronomy(2025).https://www.nature.com/articles/s41550-025-02539-1

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...