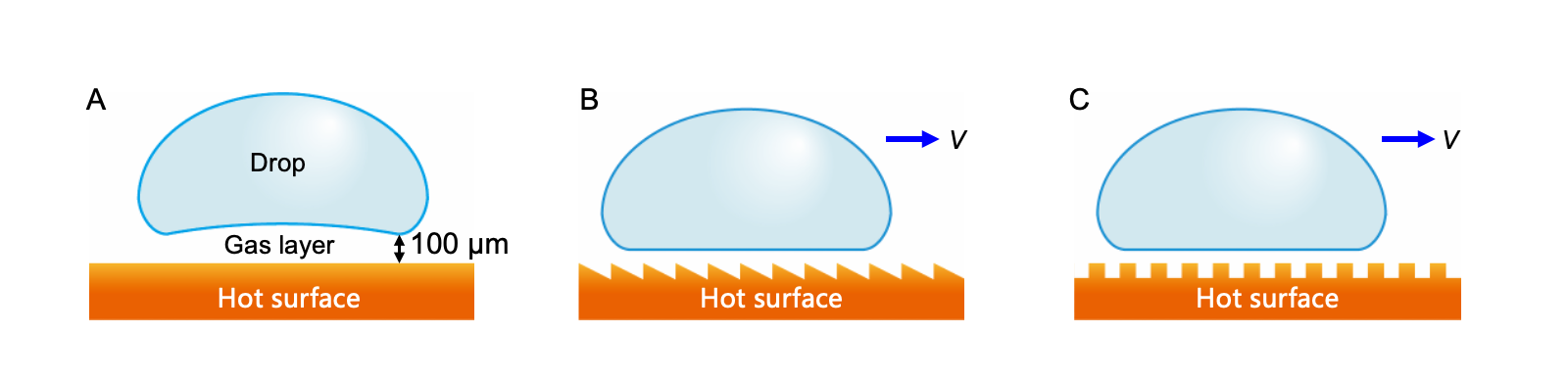

液滴接触高温固体表面时,会迅速在其底部形成一层稳定的蒸汽膜(图1A),从而有效抑制沸腾,显著降低液滴与表面之间的接触摩擦力,使液滴呈现出异常活跃的无规则运动行为——这就是著名的莱顿弗罗斯特效应(Leidenfrost effect)。该效应引发的界面输运、振荡、稳定性、传热与传质等多样性行为不仅在基础物理研究中具有重要意义,也在液体输运、生物样品低温存储、热能工程与能量转换等前沿领域展现出广阔的应用前景,因此备受科研人员关注。

尽管莱顿弗罗斯特效应的最早记录可追溯到1756年(图1A),但直到2006年,才有研究提出利用莱顿弗罗斯特效应实现液滴自输运(即无需外力驱动的定向运动,图1B),并且这一研究至今仍在持续推进。长期以来,为实现液滴定向运动,研究人员通过构建具有空间非对称性的微结构表面(如棘轮状纹理和梯度结构等),打破液滴与基底间蒸汽流的对称性,从而产生沿特定方向的驱动力。相比之下,对称结构表面则普遍被认为只能非常有效地阻止液滴运动。

近日,清华大学航院研究人员发现并揭示了一种全新的机制:在对称结构表面上,莱顿弗罗斯特液滴能够实现稳定的自驱动(图1C),这一发现打破了只有非对称结构才能驱动液滴定向输运的传统观点。

图1. 莱顿弗罗斯特液滴及其自驱动现象。(A)莱顿弗罗斯特效应(1756年报道);(B)传统方法利用非对称结构驱动液滴定向输运(2006年提出);(C)对称结构表面上的液滴自驱动(本研究工作)

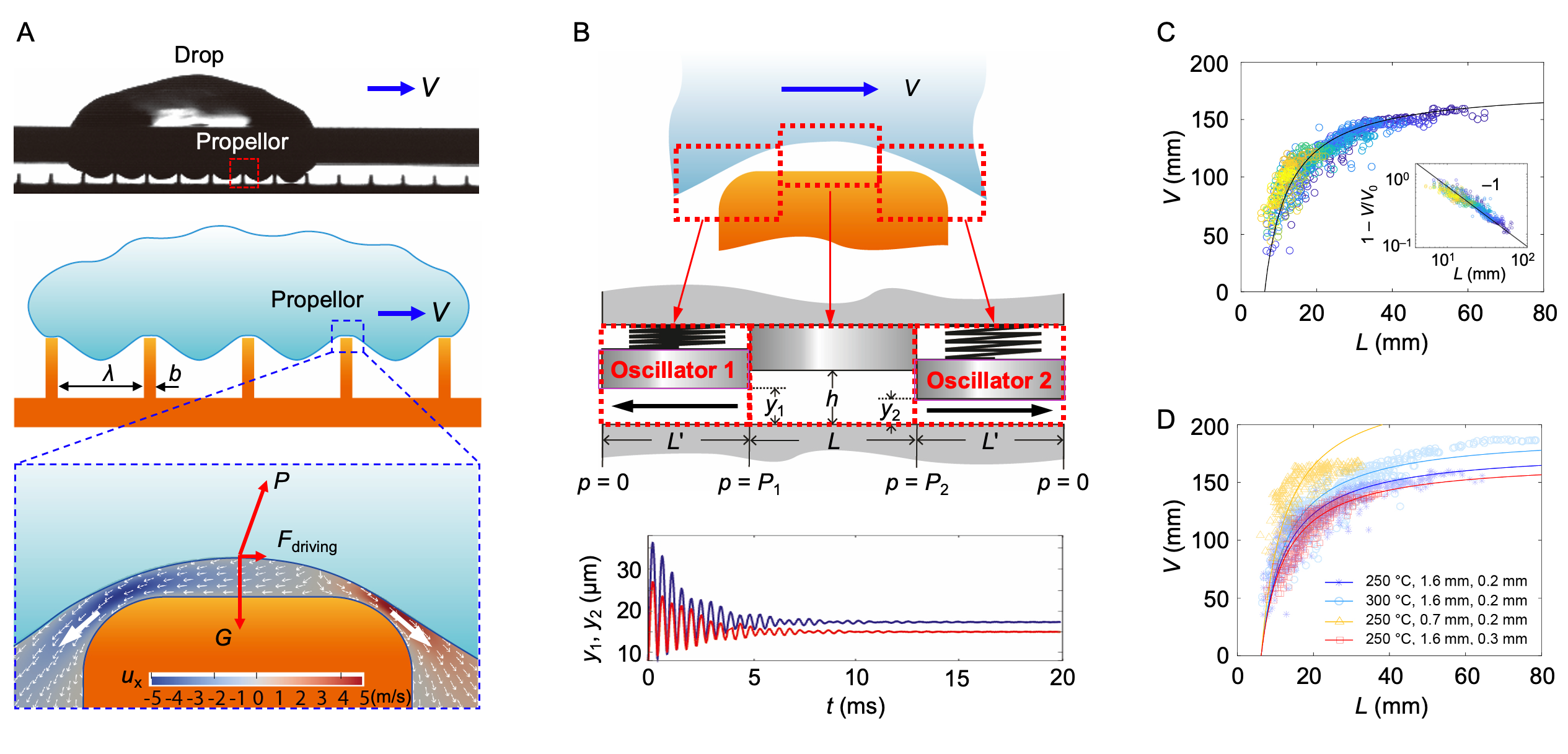

基于周期性对称的脊结构表面,研究人员通过实验观测和计算流体动力学模拟(图2A),捕捉了气-液界面动力学与蒸汽输运之间的耦合过程。研究发现,当液滴与热表面接触时,脊结构周围形成非对称的气-液流动,从而产生具有方向性的蒸汽压力,推动液滴沿特定方向运动。从更广义的角度看,这种现象被称为“自发对称性破缺”:一个最初对称的系统动态演化成一个对称性被打破的状态。该研究创新性地建立了气-液系统振荡理论模型(图2B),揭示了具有不对称性稳定振荡的气-液界面形成定向驱动力的机制,为自发对称性破缺诱导的自驱动行为提供了理论解释。特别值得注意的是,在该对称系统中,尽管在每个脊结构单元中产生的驱动力是独立的,但所有脊结构会自发形成方向一致的驱动力,使得自驱动行为不受制于液滴的长度。这一机制完全不同于传统非对称基底(图1B)依赖蒸汽粘性力的驱动方式。

图2. 液体自驱动的动力学过程。(A)实验及计算流体动力学模拟结果;(B)气-液界面振荡理论模型;(C, D)液滴输运速度与其长度、基底温度及几何结构尺寸的关系

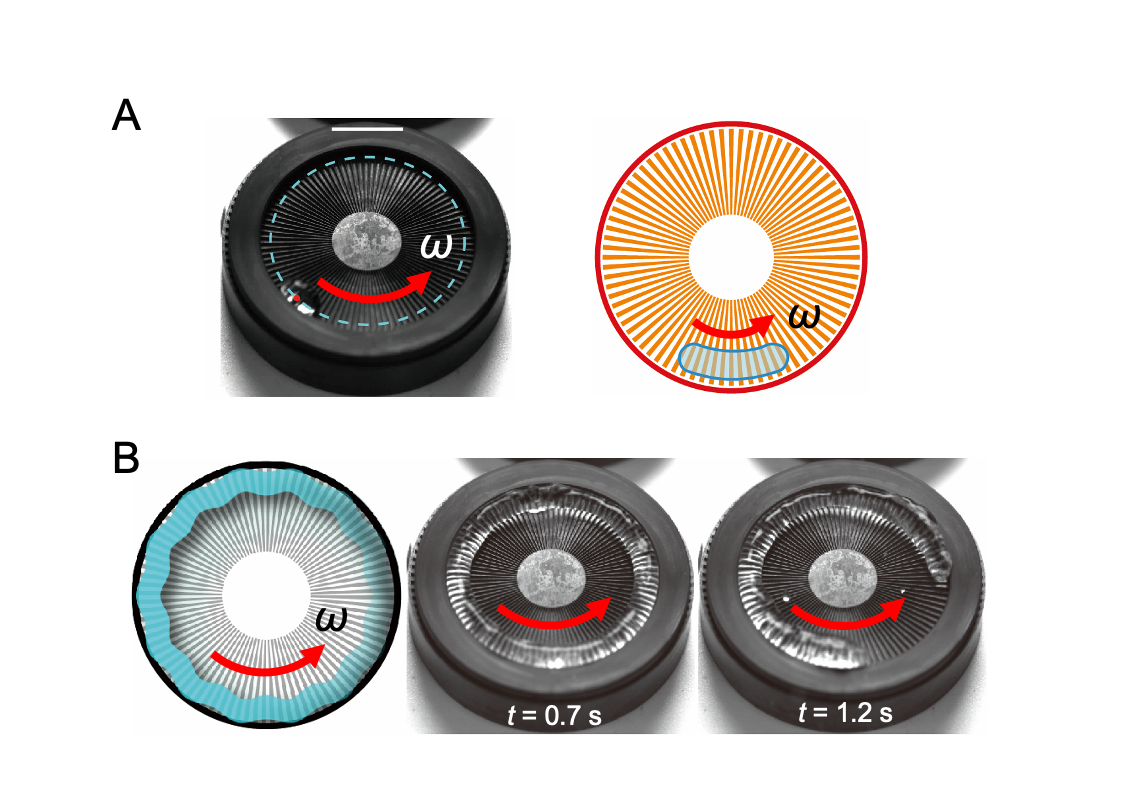

研究团队进一步建立了液滴自驱动的相关理论,准确预测了液滴的长度、位移和速度等随时间的变化规律,并揭示了液体与固体表面之间的温差及表面纹理几何结构尺寸对液滴输运速度的影响(图2C、D)。除了水液滴外,该机制还适用于液氮、乙醇等诸多液体,并能够在具有不同几何尺寸的对称结构表面上实现液滴自驱动,展示出广泛的适用性。有趣的是,通过设计并制备沿圆周方向对称排列的脊结构基底,能够实现驱动液滴或液环(图3)持续旋转运动,形成稳定的流体转动系统。通过持续添加液体,可实现其长时间稳定的旋转,这一创新性设计为开发新型流体热机系统提供了思路。

图3. 沿圆周方向对称排列的脊结构表面上的液体自驱动。(A)液滴运动;(B)液环旋转

相关研究成果以“对称结构表面上通过自发对称性破缺实现的莱顿弗罗斯特液体推进”(Leidenfrost propulsion on symmetric textured surfaces via spontaneous symmetry breaking)为题,于4月25日在线发表于《科学进展》(Science Advances)。

本研究突破了莱顿弗罗斯特效应对非对称结构的传统依赖,揭示了界面自发对称性破缺在物质驱动以及非平衡态固-液-气动力系统中的关键作用,这一原创性的发现开辟了莱顿弗罗斯特效应新的研究方向。

清华大学航院史松林博士为论文第一作者,清华大学航院吕存景副教授、德国达姆施塔特工业大学斯特芬·哈特(Steffen Hardt)教授为论文的共同通讯作者。其他作者还有清华大学航院马晨博士。该成果得到了国家自然科学基金委重点项目、创新群体项目等的资助。

论文链接:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adt6677

供稿:航院

编辑:李华山

审核:周襄楠

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...