近日,上海交通大学物理与天文学院陈鹏课题组揭示了单层1T相过渡金属硫族化合物(NbSe₂、TaSe₂和TaS₂)中莫特绝缘态的稳定性可通过改变金属原子的d轨道和硫族原子p轨道的杂化强度来有效控制,为探索强关联电子问题提供了新的平台。该研究成果以“Orbital textures and evolution of correlated insulating state in monolayer 1T phase transition metal dichalcogenides”为题,在Nature Communications上在线发表。

强电子-电子相互作用能诱导莫特(Mott)绝缘态的形成,该量子态被认为在一定条件下能演生诸如量子自旋液体和非常规超导等奇特关联现象。1T相过渡金属硫族化合物因其独特的d电子强关联特性,为研究莫特绝缘态及调控提供了理想的平台。虽然以往的研究通过栅压或掺杂调控电子间的排斥相互作用及带宽来实现莫特相变,但对于1T相过渡金属硫族化合物体系,其电子结构特征特别是费米面附近的哈伯德(Hubbard)平带的轨道特征及其与相邻能带的轨道杂化强度对莫特绝缘态的稳定化机制尚未阐明。

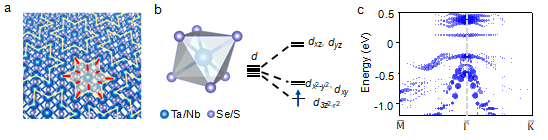

图1 单层NbSe2的晶体结构与能带结构

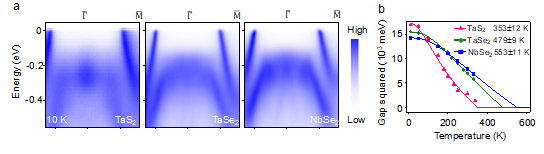

研究团队通过分子束外延成功制备并测量了1T结构的单层过渡金属二硫属化物1T-NbSe2、TaSe2和TaS2。角分辨光电子能谱(ARPES)发现这些材料在费米面附近出现平带,并且打开约 200 meV 的能隙(Δ),表明其绝缘性质。变温实验发现 NbSe2 的相变温度(TC)比TaS2高近2倍,但是其在低温下的能隙反而比TaS2小约11meV。这种不寻常的Δ- TC相关性是由于这些材料中硫族元素的轨道和下Hubbard平带之间的不同杂化强度引起Hubbard平带带宽的改变,导致形成更为稳定的莫特绝缘体基态,类似的能带杂化在铜基超导体中也被证明在控制转变温度方面起到了重要作用。

图2 高分辨ARPES谱和能隙随温度的变化

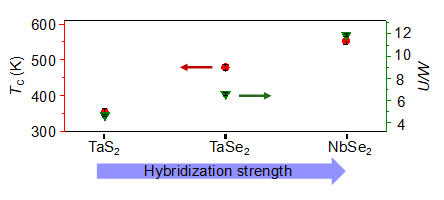

基于同步辐射的ARPES观测到这些材料的下Hubbard能带的精细结构,结合第一性原理计算确定 Hubbard 平带主要来源于金属原子的 d3z2-r2轨道,并发现该平带的带宽可通过硫族原子p轨道和Hubbard带的杂化来进行调控,具体表现为杂化程度越高,其平带带宽越窄,导致莫特相转变温度越高。在单层 1T-NbSe2中,其杂化强度相比单层1T-TaS2高出12%,解释了NbSe2中显著提高的相变温度。进一步,研究人员通过在单层1T-NbSe2能带结构计算中改变沿z轴方向的硫族原子位移来模拟其与平带的杂化程度,其结果和实验一致。该现象可理解为当Nb-Se键变长时,更多的Nb d轨道参与了Nb-Nb键的形成,从而在较低的杂化强度下导致了更强的Nb-Nb跨位点跃迁,使得平带带宽增加。而对体系中电荷密度波的不稳定性的研究发现其在单层1T-NbSe2中的相变并未发挥主要作用。

图3 相变温度与d-p轨道杂化强度的关联性

单层体系简化了来自不同堆垛方式的层间相互作用,同时也减小了费米面附近的库仑屏蔽效应,本研究首次发现该莫特系统的稳定性可通过d-p轨道的杂化强度来控制,揭示了一种探索和调控金属-绝缘体相变的新途径,并确立了将单层1T相过渡金属硫族化合物家族作为探索关联电子问题的广阔平台。

上海交通大学物理与天文学院博士生高强和陈海洋为论文共同第一作者,陈鹏副教授为通讯作者,台湾中研院Yang-hao Chan研究员和Wen-shin Lu进行了理论计算,上海光源刘正太、黄耀波和陈振华研究员提供了同步辐射的光电子能谱测量支持。该研究主要由国家重点研发计划、国家自然科学基金、上海市科委、阳阳发展基金等项目的资助,在此深表感谢。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-59228-w

作者: 叶丹 供稿单位: 物理与天文学院

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...