国科大等发现蕴含第一代恒星的候选星系

近日,中国科学院大学天文与空间科学学院副教授王鑫团队基于詹姆斯韦伯空间望远镜(JWST)近红外光谱仪采集的数据,针对一个132亿年前的高红移星系的星族与星际介质的物理性质进行了精确刻画,发现其中有可能存在第一代恒星。该工作以快报形式发表于《天体物理学杂志快报》(The Astrophysical Journal Letters)。

第一代恒星主导了宇宙中首批金属元素的产生,并对整个宇宙作为整体进行的最后一次相变——宇宙再电离过程提供了主要的能量来源。

与现在的宇宙状态截然不同,再电离时期的宇宙由于星系际介质充斥着中性氢原子气体,吸收了所有紫外光子,使宇宙变得不透明。当第一代恒星闪闪发光并聚集成第一代星系时,它们开始侵蚀不透明的宇宙,切割出越来越大的电离气体气泡,逐渐使整个宇宙透明起来。

天文学家对第一代恒星(又称星族三恒星)的性质非常感兴趣,但要找到它们谈何容易。仅由星族三恒星组成的星系可能会被中性气体云包裹并遮挡,从而无法被发现,而星族三恒星与后代恒星族群混合在一起的星系可能更容易被发现。

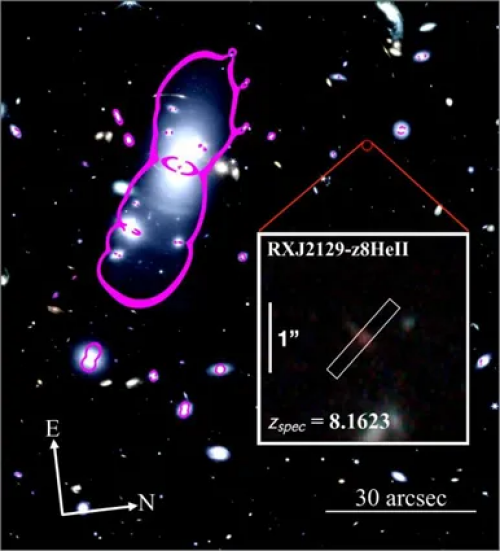

最近,由王鑫领导的研究小组可能发现了这样一个星系。利用JWST的图像,他们发现了被命名为RX J2129-z8He II的星系,即使在全世界最强大的JWST红外望远镜眼中,它也只是一个几乎无法辨认的红色斑点。JWST对这个星系的光谱显示,它的红移为z=8.1623,距离宇宙大爆炸只有6.13亿年。RX J2129-z8He II的紫外光谱斜率非常陡峭,比任何其他已被证认的红移大于7的星系都要蓝,而且有几条突出的发射线,包括一条来自两次电离氦原子的复合发射线He II 1640。

这些因素表明,该星系含有一个强大的紫外辐射源。在仔细排查了所有可能的产生如此明亮的He II 1640发射线以及带来如此极端的发射线流量比的原因后,研究小组认为,大质量星族三恒星最有可能是这些电离紫外线光子的来源。

为了验证这一理论,研究人员使用精细的光致电离模型模拟了这个星系的特性,得到的结论支持了该星系包含星族三恒星和后代恒星。他们发现,总质量为78万太阳质量的星族三恒星的集合可以再现星系光谱中的观测发射线。

至于这个星系是如何容星族三恒星和后代恒星族群的,研究人员认为,原初气体或极低金属丰度气体被星系主体吸积,在吸积掉落的过程中坍缩形成了星族三恒星。这与近期发表的宇宙学数值模拟所展示的星族三恒星的一种可行的形成机制不谋而合。

该工作得到国家自然科学基金委面上项目、中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队项目、高水平科技人才培育与稳定支持专项等的资助。

JWST拍摄的星系RX J2129-z8He II的图像,该星系受到前景星系团RX J2129的引力透镜放大作用

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...