东南大学吴宇平、程新兵团队在《Energy & Environmental Science》上发表最新研究成果

(通讯员 姜丰)近日,东南大学能源与环境学院吴宇平、程新兵教授团队通过创新设计“智能热响应固态电解质界面”,首次实现了锂硫电池长循环寿命与高热安全性的协同提升。相关研究成果以“Thermoresponsive Solid Electrolyte Interphase Enables Safe Lithium-Sulfur Batteries with High Energy Density”(热响应固体电解质界面实现安全的高能量密度锂硫电池)为题,发表于国际权威期刊《Energy & Environmental Science》上。

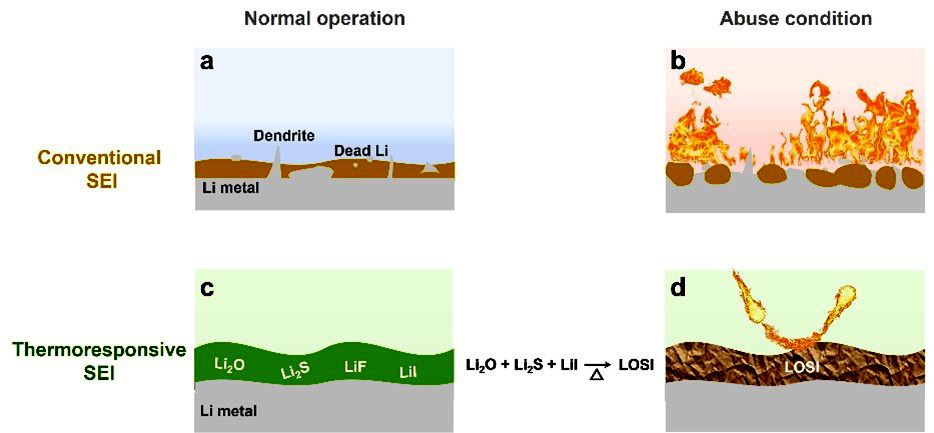

锂硫电池具有超高的理论能量密度(2567 Wh kg‒1),是传统锂离子电池的5倍,被视为非常有前途的储能系统。然而,其负极锂金属的高活性导致其与电解液发生副反应,形成不稳定的固体电解质界面。传统固体电解质界面(SEI)离子传输慢,易引发锂枝晶生长,导致电池容量迅速衰减;同时,其热稳定性差,在高温滥用条件下易分解,触发锂金属与电解液的剧烈放热反应,带来严重安全隐患。尽管通过复合负极、人工SEI等手段可以改善SEI性能,但目前的解决方案难以兼顾长循环寿命和高安全性,因此构建既能提升离子传输效率,又能在高温下自动增强热稳定性的SEI,是锂硫电池实现大规模应用的关键。

在此,研究团队设计了一种“智能热响应SEI”。在正常工况下,电解液中的LiI弱化溶剂分子与锂离子之间的配位作用,提升离子迁移数,加速脱溶剂化过程,并形成富含LiF、Li2S等高导电成分的SEI,实现电池循环性能的显著提升;环境温度升高时,SEI中的LiI、Li2S和Li2O通过热反应自组装成致密的Li₆OSI2反钙钛矿界面层。该界面具有超过250 °C的高热稳定和28.73 GPa的杨氏模量,有效隔绝活性材料的物理接触抑制放热反应。因此热失控起始温度从116.0 °C大幅提升至162.3 °C,短路触发温度从126.8 °C升至161.8 °C,显著降低热失控风险。该策略在523 Wh kg‒1的锂硫软包电池中得到了有效验证,为高能量密度锂硫电池在包括电动航空等新兴领域的应用提供了有价值的指导。

近年来,团队在高安全电池的电解质设计方面取得了一系列的重要科研成果。提出了具有热响应固化特性的新型电解质体系(Adv. Mater. 2023, 35, 2209114),详细研究了其工作机制(ACS Energy Lett. 2024, 9, 10, 4800–4809),实现了多溶剂向单溶剂体系的扩展(Adv. Energy Mater. 2025, 15, 2500703);通过优化锂盐的组分和比例,提升了锂金属电池在长期循环和热滥用条件下的电化学和热稳定性(Adv. Mater. 2024, 36, 2307370)。在全固态电池设计方面,通过负极界面改性有效提升了硫化物基锂金属固态电池的循环稳定性(Adv. Funct. Mater.2025, 35, 2500703)。

论文第一作者为东南大学博士研究生姜丰,通讯作者为程新兵教授,东南大学为第一通讯单位。该工作得到了国家自然科学基金、江苏省杰出青年基金等项目的资助。

论文链接https://doi.org/10.1039/D5EE00412H

供稿:能源与环境学院

(责任编辑:刘明源 审核:李小男)

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...