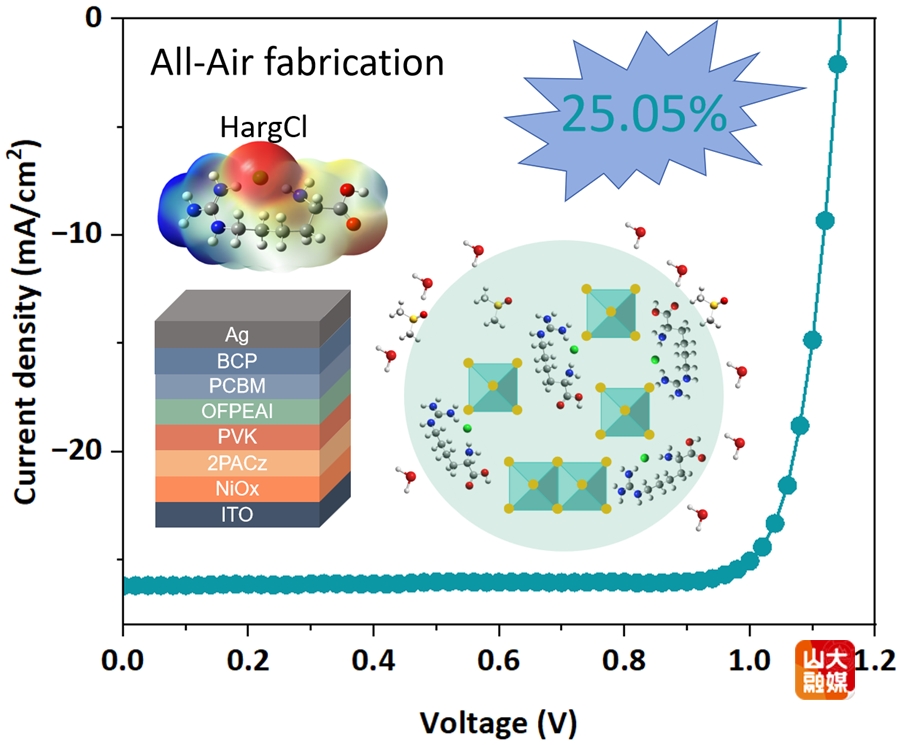

山东大学王亮和于伟泳教授在全空气钛矿太阳能电池研究中获得25%的能量转换效率

近日,山东大学集成电路学院教授王亮与化学与化工学院教授于伟泳联合,在全空气制备钙钛矿太阳能电池研究中取得新进展,成果以“Two-Step Inverted Perovskite Solar Cells with > 25% Efficiency Fabricated in Ambient Air”发表在期刊Advanced Energy Materials上(影响因子24.4),王亮教授、于伟泳教授为论文的共同通讯作者,山东大学化学与化工学院硕士研究生吴国鑫为第一作者。

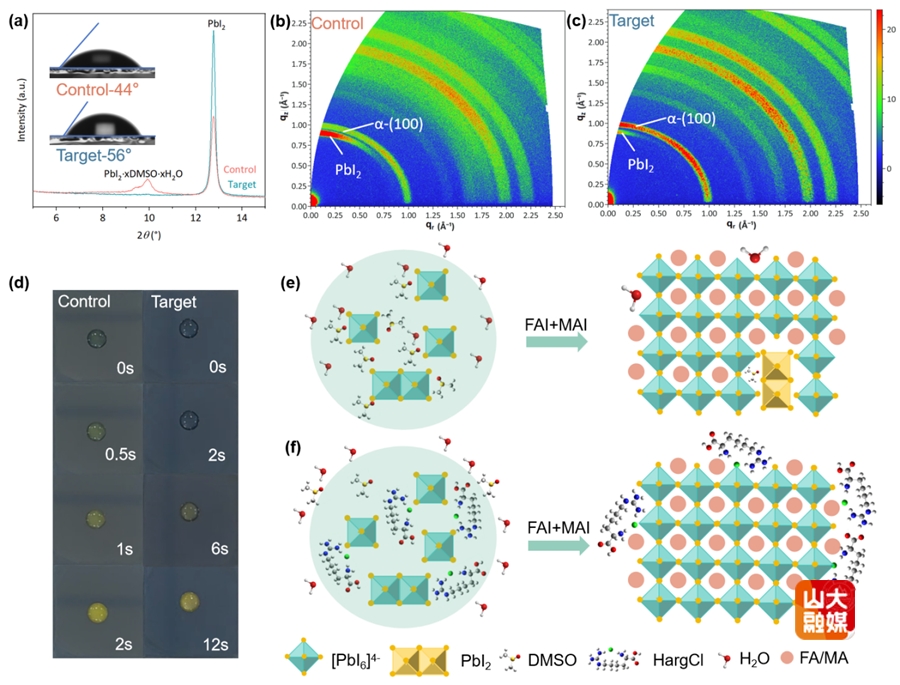

两步法制备钙钛矿太阳能电池具有简单、高重现和操作便利的特点。然而,在第一步制备碘化铅(PbI2)薄膜时,由于退火温度低且时间短,大量与碘化铅结合的二甲基亚砜(DMSO)残留在薄膜内,影响后续第二步反应中有机胺阳离子与碘化铅的反应产率,造成碘化铅残留。此外,在空气氛围中制备时,吸湿性的二甲基亚砜会加剧碘化铅薄膜吸收空气中的水分子,造成后续结晶紊乱,严重影响最终制备的钙钛矿薄膜质量。

图1. (a) 对照组与目标组PbI2薄膜的X射线衍射图谱,插图为两组PbI2薄膜表面水接触角测试结果;(b)对照组与(c)目标组的钙钛矿薄膜的掠入射广角X射线散射谱;(d) 钙钛矿薄膜遇水稳定性对比实验照片;(e)对照组与(f)目标组钙钛矿晶体生长机制差异示意图。HargCl指的是L-高精氨酸盐酸盐。

为了解决这一问题,本工作地将L-高精氨酸盐酸盐引入碘化铅前驱体溶液中,利用其相比于DMSO与碘化铅具有更强相互作用力的特点,在退火过程中促进碘化铅与DMSO的分离,显著降低了DMSO的残留量。此外,疏水性和多官能团位点的L-高精氨酸盐酸盐保留在薄膜内部还发挥了抵御水分子侵入和钝化晶体缺陷的作用。利用这一策略,我们在空气中制备出了高质量的钙钛矿薄膜,并在钙钛矿太阳能电池中实现了25.05%的能量转换效率——这是迄今为止报道的两步法全空气制备反式钙钛矿太阳能电池的最高效率。这一策略将助力钙钛矿太阳能电池空气中制备的普及,也将促进其大规模商业化生产和应用。

上述研究工作得到国家自然科学基金等项目的资助。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...