中国农业大学动科学院曹志军教授团队揭示亚急性瘤胃酸中毒新机制:脂多糖介导的炎症调控与训练免疫策略的突破性探索

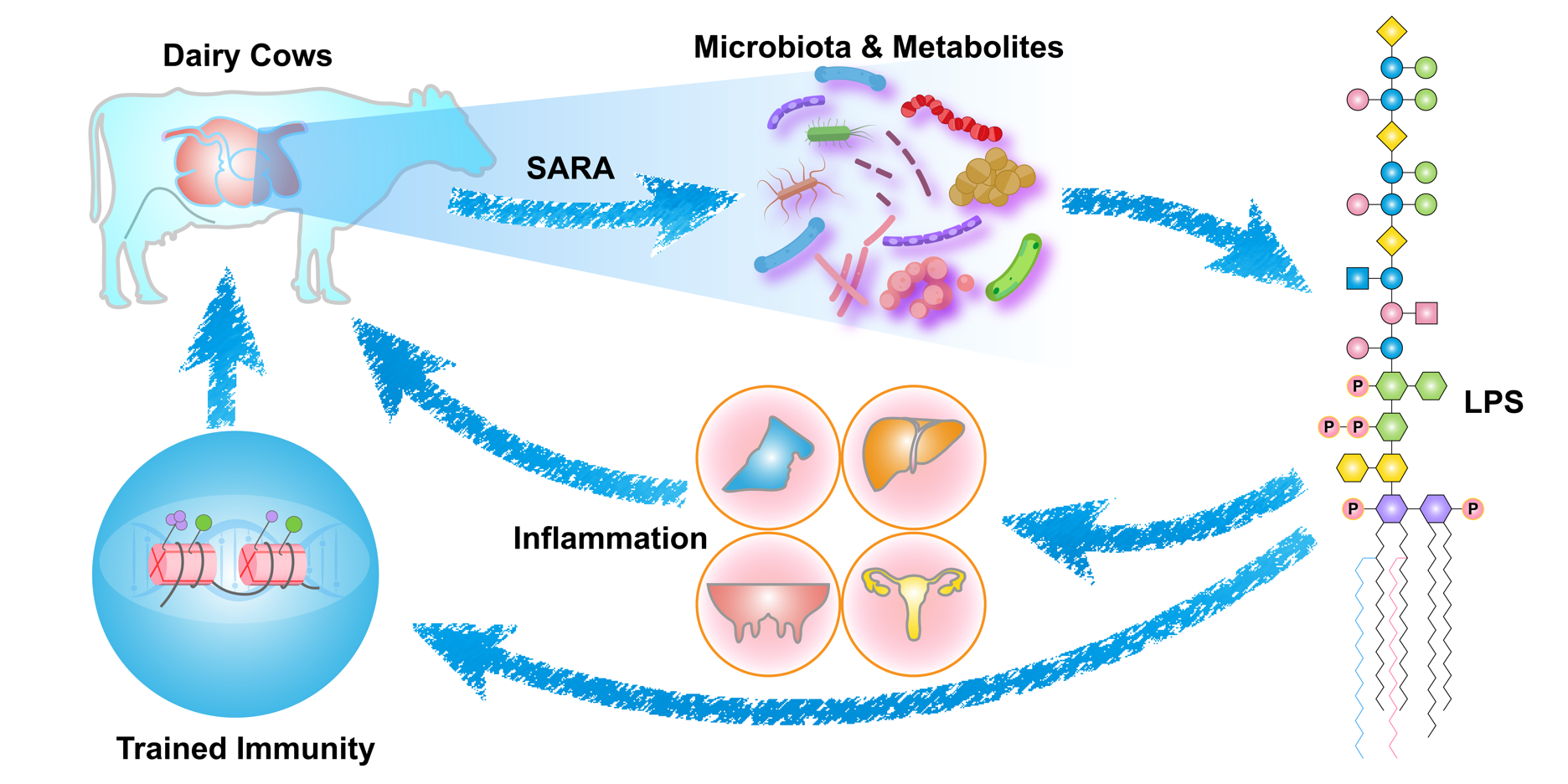

近日,中国农业大学动物科学技术学院曹志军教授团队在生物学方向国际权威期刊《国际生物科学杂志》(International Journal of Biological Sciences)(中科院生物学大类一区TOP)发表了题为《整合亚急性瘤胃酸中毒、脂多糖和训练免疫:系统性综述》(Integrating Subacute Ruminal Acidosis, Lipopolysaccharide, and Trained Immunity: A Comprehensive Review)的文章。该研究系统阐述了高精料饮食诱发反刍动物亚急性瘤胃酸中毒(SARA)的机制,揭示了瘤胃内脂多糖(LPS)在引发全身性炎症中的关键作用,并提出通过训练免疫增强对LPS等病原的快速防御能力,为SARA及相关炎症疾病的防控提供了创新性理论框架与实践策略。

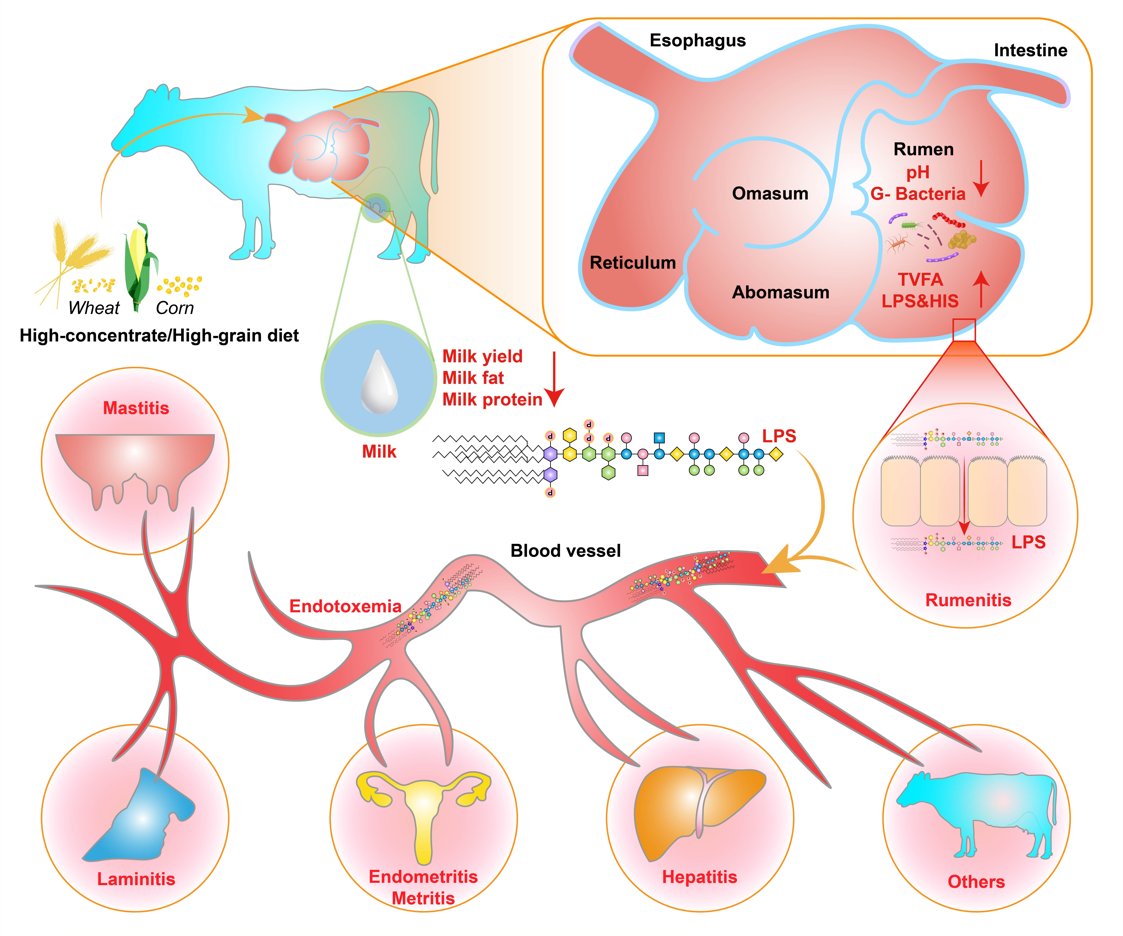

高精料饮食往往易导致瘤胃pH值降低,引起革兰氏阴性菌裂解并释放LPS。LPS通过激活TLR4/NF-κB等炎症通路,诱发瘤胃炎、乳房炎等全身性炎症反应,同时破坏瘤胃屏障功能,加剧LPS向血液循环的易位。此外,不同来源的LPS因脂质A酰化程度及O抗原结构的差异,对免疫反应的激活能力存在显著异质性,需针对性解析瘤胃LPS的微生物来源及其致病特性。

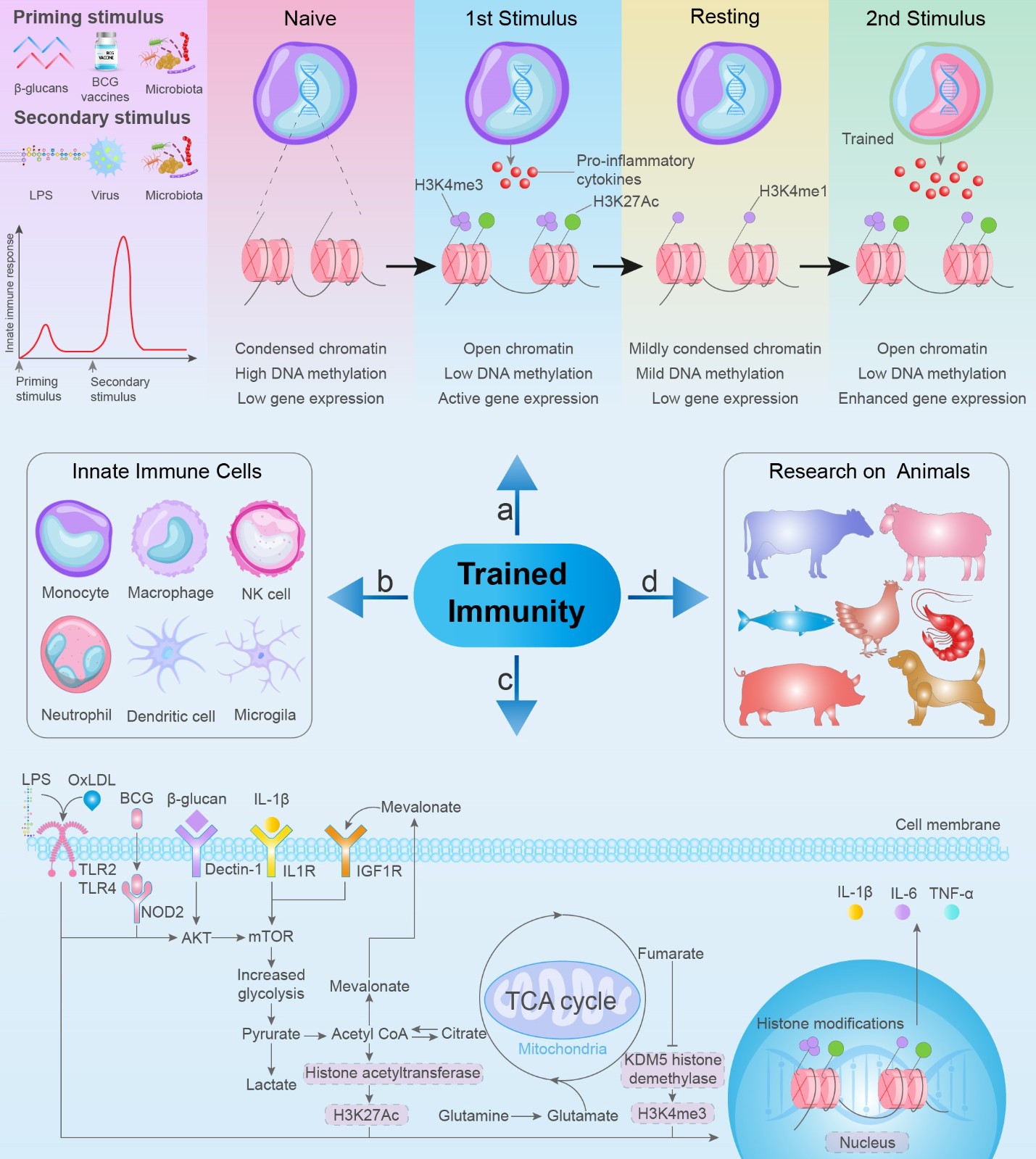

本文创新性地提出,通过“训练免疫”策略可调控先天免疫细胞的表观遗传和代谢记忆功能,增强宿主对SARA发生期间增加的LPS的快速防御能力。例如,β-葡聚糖或BCG疫苗等初始刺激可诱导免疫细胞对二次LPS挑战的耐受性或增强反应,从而减轻炎症损伤,这为SARA及相关炎症疾病的防控提供了创新性理论框架。文章还总结了当前SARA防控措施,并强调结合多组学技术与训练免疫理论,开发靶向LPS的精准干预方案,为改善反刍动物健康及奶业可持续发展提供新思路。

中国农业大学为该论文的第一完成单位,动物科学技术学院博士生候国彬和博士后王靖俊为论文的共同第一作者,曹志军教授为论文的通讯作者。奶牛营养创新团队负责人李胜利教授对本论文给予了大力支持,该研究获得了国家自然科学基金(U20A2062)、宁夏回族自治区重点研发重大项目(2024BBF01006)和国家乳业技术创新中心(2024-KFKT-026)的资助。

曹志军教授是学校2115国家级创新团队“智能养殖与饲料高效利用”负责人,2015年首次提出奶牛母子一体化养殖理念与关键技术,牵头成立国际后备牛培育协作创新平台(International Calf and Heifer Organization),主办四届国际后备牛大会(2018,2020,2022,2024)。第一或通讯作者在农业、奶业与动物科学领域顶级期刊《奶业科学杂志》(Journal Dairy Science)发表文章16篇,多篇论文发表于《细胞代谢》(Cell Metabolism)、《宏组学》(iMeta)、《微生物组》(Microbiome)、《npj生物膜和微生物组》(npj Biofilms and Microbiomes)等国际知名期刊,2篇入选ESI高被引论文,4篇入选杂志亮点文章。主持制定国家标准《后备奶牛饲养技术规范(GB/T37116-2018)》,成果入选农业农村部主推技术4项,获教育部科技进步一等奖(2019,排名1)、神农中华农业科技奖优秀创新团队(2023,排名1)、国家科技进步二等奖(2014,排名5)等。2025年1月发布首个国际畜牧领域垂直大模型——孺子牛大模型-AI4DLLM,在国内外具有一定的影响力。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...