中国农业大学动科学院曹志军教授团队揭示围产后期奶牛氧化应激机制并发掘抗氧化核心有益菌

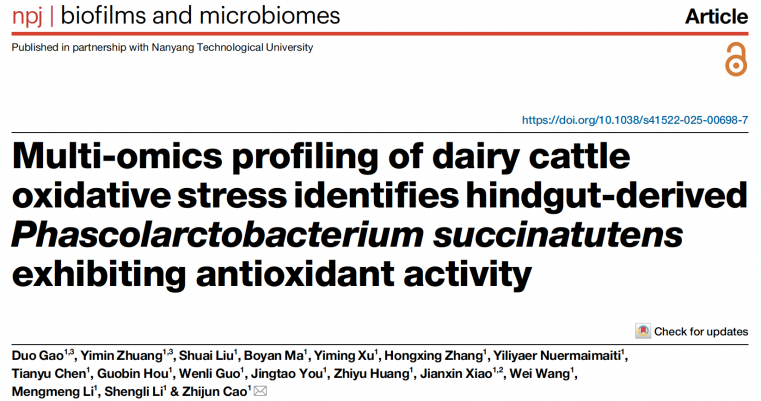

近日,《自然》(Nature)旗下期刊《npj生物膜和微生物组》(npj Biofilms and Microbiomes)在线发表了中国农业大学动物科学技术学院曹志军教授团队的研究论文《围产后期奶牛氧化应激的多组学分析及后肠道琥珀酸考拉杆菌的抗氧化性能研究》(Multi-omics profiling of dairy cattle oxidative stress identifies hindgut-derived Phascolarctobacterium succinatutens exhibiting antioxidant activity),从宿主和肠道微生物层面,明确了围产后期奶牛对氧化应激的响应机制,并探究了琥珀酸考拉杆菌发挥抗氧化功能的潜力,为后续益生菌干预策略的应用提供试验基础与理论支持。

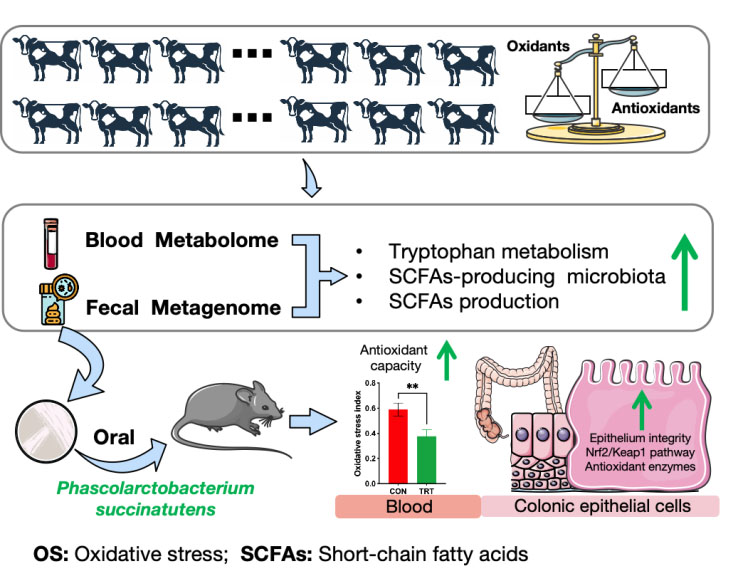

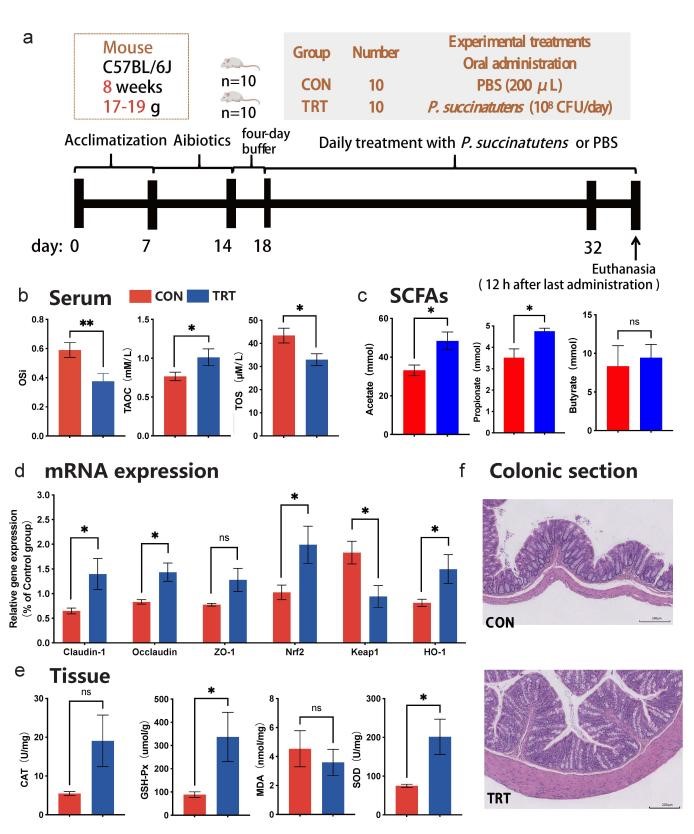

围产后期奶牛经历巨大的代谢与生理变化,导致活性氧生成与清除失衡,进而诱发系统性氧化应激,引起生产性能下降及疾病风险升高。然而,其宿主以及后肠道代谢调控机制仍有待研究。因此,本研究通过多组学技术解析其宿主血清小分子代谢物及后肠道菌群结构、关键代谢通路差异。进一步通过小鼠干预试验,评估优选标志菌株——琥珀酸考拉杆菌对宿主和结肠的抗氧化功能,以揭示奶牛后肠道标志菌的抗氧化潜力。

该研究发现,围产后期奶牛后肠道菌群通过短链脂肪酸和色氨酸代谢协同调控宿主氧化应激,后肠道菌群通过富集琥珀酸考拉杆菌等标志菌种,提升短链脂肪酸水平,以及色氨酸代谢产物的显著富集,增强宿主抗氧化防御稳态。此外,灌服小鼠琥珀酸考拉杆菌提高了宿主血液总抗氧化能力,并降低总氧化状态及氧化应激指数。该菌通过富集丙酸等短链脂肪酸上调紧密连接蛋白表达,激活Nrf2-Keap1通路,并增强谷胱甘肽过氧化物酶和超氧化物歧化酶活性,直接强化结肠黏膜抗氧化防御功能。

中国农业大学为该论文的第一完成单位,动物科学技术学院博士生高铎和庄一民为论文的共同第一作者,曹志军教授为论文的通讯作者。奶牛营养创新团队负责人李胜利教授对本研究给予了大力支持,该研究获得了宁夏回族自治区重点研发重大项目(2024BBF01006)、“十四五”国家重点研发计划课题(2023YFD1300904)、国家乳业技术创新中心(2024-KFKT-026)和拼多多-中国农业大学科研基金(PC2023B02002)的资助。

曹志军教授是学校2115国家级创新团队“智能养殖与饲料高效利用”负责人,2015年首次提出奶牛母子一体化养殖理念与关键技术,牵头成立国际后备牛培育协作创新平台(International Calf and Heifer Organization),主办四届国际后备牛大会(2018,2020,2022,2024)。第一或通讯作者在农业、奶业与动物科学领域顶级期刊《奶业科学杂志》(Journal Dairy Science)发表文章16篇,多篇论文发表于《细胞代谢》(Cell Metabolism)、《宏组学》(iMeta)、《微生物组》(Microbiome)、《npj生物膜和微生物组》(npj Biofilms and Microbiomes)等国际知名期刊,2篇入选ESI高被引论文,4篇入选杂志亮点文章。主持制定国家标准《后备奶牛饲养技术规范(GB/T37116-2018)》,成果入选农业农村部主推技术4项,获教育部科技进步一等奖(2019,排名1)、神农中华农业科技奖优秀创新团队(2023,排名1)、国家科技进步二等奖(2014,排名5)等。2025年1月发布首个国际畜牧领域垂直大模型——孺子牛大模型-AI4DLLM,在国内外具有一定的影响力。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...