人才强校|中国农大黄银花教授课题组在鸭属动物演化驯化研究领域取得新进展

鸭属(Anas)是鸟纲雁形目鸭科的一个分支,至少包含绿头野鸭等36个物种,而家鸭主要由绿头野鸭或绿头野鸭与斑嘴野鸭的杂交后代驯化而来,已成为全球特别是我国最重要的家禽之一。2024年中国肉鸭年出栏量超过42亿只,是我国第三大消费肉类,蛋鸭存栏量约为1.5亿只,均居世界第一。鸭属动物种群丰富,分布广泛,大多数物种能迁徙、表现为性别二态,并具备广泛的跨物种杂交能力,为揭示动物系统发育、进化和驯化的复杂过程提供了极佳的模型。但是,鸭属动物的进化历史和家鸭的起源与驯化历程尚不清晰,而鸭属动物的广泛杂交能力为这些研究带来了极大的挑战。

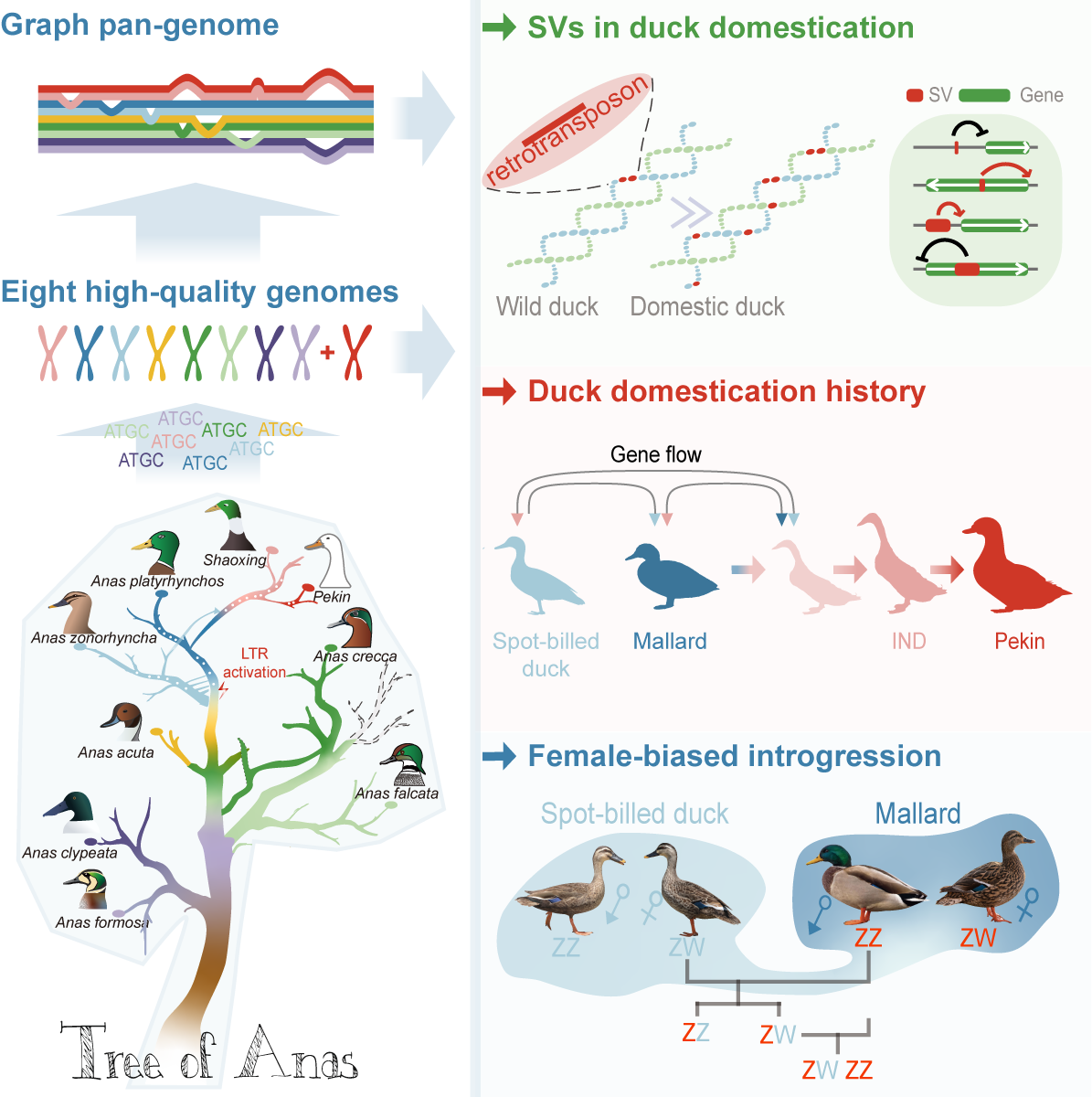

4月22日,中国农业大学生物学院黄银花教授课题组在《细胞报道》(Cell Reports)在线发表了题为《九种高质量鸭属动物基因组为鸭属演化驯化提供新见解》(Nine high-quality Anas genomes provide insights into Anas evolution and domestication)的研究论文。该研究利用新组装的一种家鸭和七种高度分化野鸭的高质量基因组,结合该课题组最近获得的北京鸭高质量基因组,深入分析了鸭属种化与家鸭驯化历史,发现LTR爆发产生调控区域的结构变异在鸭属物种形成和驯化过程中扮演重要角色,基于抵制渗入的Z染色体区域序列,重塑了鸭属种化与驯化历程,揭示家鸭起源于绿头野鸭,而斑嘴野鸭的基因渗入影响绿头野鸭的种化和家鸭的驯化。研究结果为利用野鸭基因组结构变异丰富家鸭遗传多样性、培育新品种提供理论基础。

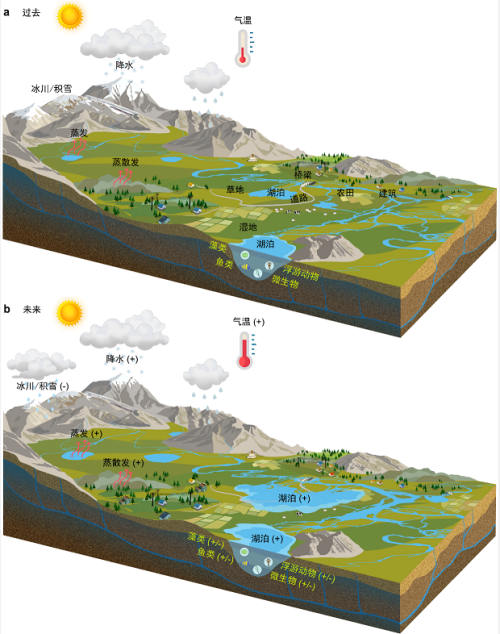

为阐明鸭属种化与家鸭驯化历程,研究团队对绿头鸭(Anas platyrhynchos)、斑嘴鸭(Anas zonorhyncha)、针尾鸭(Anas acuta)、绿翅鸭(Anas crecca)、罗纹鸭(Anas falcata)、琶嘴鸭(Anas clypeata)和花脸鸭(Anas formosa)七种高度分化的野鸭,以及一种蛋鸭品种——绍兴鸭进行了全基因组 de novo 测序和组装,获得了八个新的高质量鸭基因组,发现鸭属动物基因组具有高度同线性,仅有少量染色体发生了重排。进一步分析发现,家鸭特异和野鸭特异的高度保守元件(HCEs)均富集于基因侧翼区域,而高度分化的遗传变异主要富集于基因0-2kb的侧翼区域,这表明基因调控区域在鸭属物种形成和驯化过程中扮演重要角色。

为了明晰鸭科的系统发育关系,该研究利用9种鸭属物种(包括黄银花课题组此前获得的北京鸭基因组)和已有的16种非鸭属鸭科物种基因组构建了鸭科系统发育树,发现鸭属物种大约是在1800万年前从鸭亚科分化出来,并在约386万年前进一步分化,随后琶嘴鸭和花脸鸭大约在331万年前开始分化。由于前期研究表明Z染色体在动物进化过程中起着不成比例的重要作用,该研究还构建了基于Z染色体位点的系统发育树。有意思的是,基于全基因组系统发育树和Z染色体系统发育树的罗纹鸭和绿翅鸭的进化关系差异大。基于Z染色体系统发育树,研究人员观察到斑嘴鸭以多次不对称基因渗入模式影响绿头鸭进化,而绿头鸭与家鸭以及斑嘴鸭与家鸭也存在基因渗入。据此,研究人员构建了理想的鸭驯化模型,认为家鸭的祖先是绿头鸭,斑嘴鸭可能对祖先绿头鸭有直接贡献,也可能对家鸭血缘存在贡献;斑嘴鸭和绿头鸭大约在14.2万年前发生分离,家鸭祖先与绿头鸭分离于约1.9万年前,而北京鸭形成时间则是在887年前。

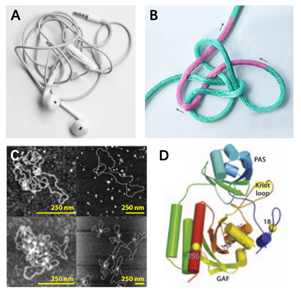

该研究还发现了家鸭及其祖先的基因组包含了更高比例的重复元件,推测鸭属动物演化过程中发生了两次LTR逆转录转座子的爆发事件。最近一次爆发,大约12.2万年前发生在家鸭及其近缘物种(北京鸭、绍兴鸭、绿头鸭和斑嘴鸭),而更古老的爆在大约92.4万年前,主要发生在另外五种远缘物种。进一步分析发现,这些LTR逆转录转座子爆发事件为家鸭基因组产生了一些重要变异,包含与两个重要经济性状关键功能基因(家鸭毛色相关 MITF 基因;体型相关 IGF2BP1 基因)相关的变异。这种重复元件的变异使得家鸭及其祖先野鸭更具有可塑性,环境适应性更强,研究成果一定程度解答了绿头鸭被驯化而其他野鸭没能驯化的疑问,为家鸭遗传育种提供了宝贵的遗传资源和研究新思路。

在此之前,黄银花教授团队构建了全球首个禽流感病毒天然宿主―鸭的全基因组序列精细图谱、结构变异图谱、基因图谱和禽流感感染鸭肺组织转录组图谱(Nature Genetics封面文章),国际上首张鸭适应性免疫MHC基因组图谱和基因图谱(BMC Biology),系统阐明了鸭对禽流感具有更强的抗病能力、对脂肪肝耐受分子调控机制(International Journal of Biological Macromolecules),解析了重要抗禽流感病毒免疫基因OAS功能分化和抗病分子调控机制(Science China Life Sciences, Frontier Immunology, BMC Evolutionary and Biology)。这是该团队在家禽基因组和抗病免疫领域取得的又一项重要研究成果,为鸭新品种的培育提供了重要的资源。

中国农业大学生物学院黄银花教授为该研究论文的通讯作者,中国农业大学与江西农业大学联合培养的已毕业博士研究生张洲为论文第一作者。江西农业大学艾华水教授、浙江省农业科学院卢立志研究人员等参与了本项研究。西北工业大学王文教授、西北农林科技大学姜雨教授、浙江大学张国捷教授等给本项目提供了宝贵的建议。该研究得到现代产业体系项目(CARS-42)、国家自然基金面上项目(32172716)和国家重点研发项目(2022YFF1000100)的经费资助。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...