电容器是电子设备中不可或缺的被动元件,在滤波、旁路、整流、耦合、阻断、电源供应和转换等领域发挥关键作用。随着现代技术的飞速发展,工业制造、医疗设备、科学研究、新能源开发、智能电网建设和航空航天等诸多领域对高能量脉冲电容器的性能提出了日益严苛的要求。常见电容器类型包括薄膜电容器、陶瓷电容器和固态铝(或钽)电解电容器。其中,薄膜电容器凭借其高击穿场强和高频特性,在高能量脉冲应用中占据主导地位。但其低介电常数和有限的比表面积导致储能密度不足,且耐温性较弱,缩短了其使用寿命。陶瓷电容器具有高介电常数、优异的高频特性和耐温性,但其较小的比表面积和较低的击穿场强限制了其储能密度,制约了在能量脉冲领域的应用。固态钽电解电容器虽具备高击穿场强、高介电常数和大比表面积,但其频率响应和耐温性欠佳,加之钽资源稀缺,难以成为脉冲电源的首选。相比之下,固态铝电解电容器(AECs)得益于其超高的理论击穿场强、同体积更高的比容量,以及同容量下耐受大电流的能力,展现出成为下一代高能量脉冲电容器的巨大潜力。然而,固态AECs的容量密度和电压性能仍受限于阳极比表面积和阴极材料的导电性。

传统固态AECs阳极材料采用减材制造工艺,通过电化学蚀刻技术在铝箔表面构建多孔结构。历经六十载工艺迭代,其孔隙活化率已逼近理论极限,但垂直蚀刻形成的微孔结构导致比表面积增益空间趋于枯竭,难以满足新一代电子设备对能量密度的需求。针对这一瓶颈,基于增材制造原理的烧结铝粉阳极技术展现出革命性突破。通过纳米级铝粉颗粒的烧结工艺,在阳极基体表面构筑出三维分级多孔结构。这种创新材料不仅实现了比表面积的指数级拓展,其开放互连的多向孔道更显著改善了离子/分子传输动力。因此,烧结铝粉阳极材料可为突破AECs能量密度极限提供重要前提。

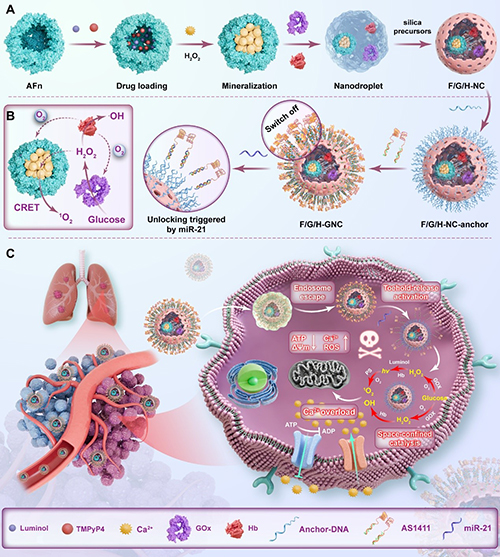

此外,传统固态AECs的电压性能主要受制于低导电率的聚合物阴极材料(如PEDOT:PSS,100-300 S/cm²),其在高压下易热击穿。尽管AAO介电层具有高击穿场强特性,但商用固态AECs的最大工作电压仍被限制在200 V以下。因此,创新阴极材料以提升电压性能,是开发高能量密度电容器的另一关键。针对这一问题,西安交大化学学院杜显锋教授团队进行了一系列研究,旨在实现高压、高能量密度AECs的成功构筑。前期,该课题组以ALD-SnO2(1700 S/cm2替代AECs传统聚合物阴极,ALD-Al2O3为缓冲层,创新性提出并构筑了结构为SnO2/Al2O3/AAO/Al的金属-绝缘体-金属型铝电解电容器(MIM-AECs)。将电容器的工作温度扩展为-60~330°C,耐湿性提升至100% RH,电压和能量密度分别可达7.2 V和0.82 μWh/cm²(Energy Storage Mater.2024, 103685. IF=18.9)。接着,该团队通过对SnO2/Al2O3/AAO多界面进行氧等离子体与水的协同处理,钝化了界面处氧空位缺陷位点,实现了阴极/缓冲层/介质层低缺陷状态,使器件电压和能量密度分别提升至8.5 V和1.40 μWh/cm2(Chem. Eng. J. 2025, accepted. IF=13.4)。随后,该课题组又以500 Vf腐蚀化成铝箔为阳极,构筑了结构为SnO2/AlPO4/AAO/Al的高压MIM-AECs,将电容器的电压和能量密度再次分别提升至260 V和8.6 μWh/cm²(J. Energy Chem. 2025, 104, 79-90. IF=14.0)。

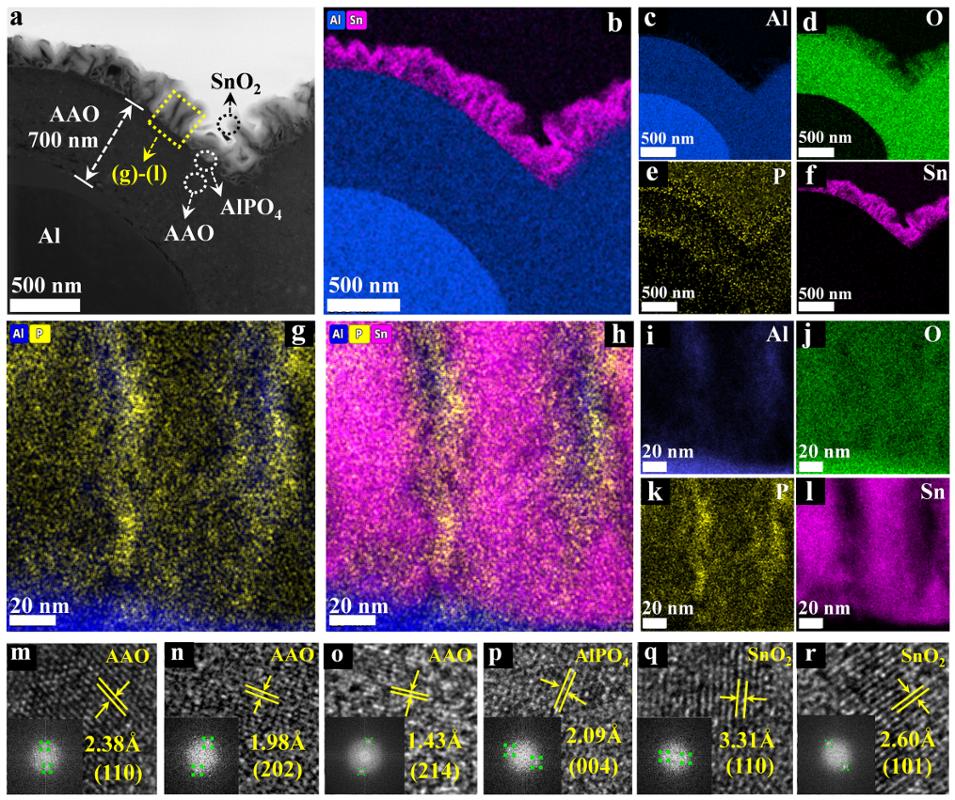

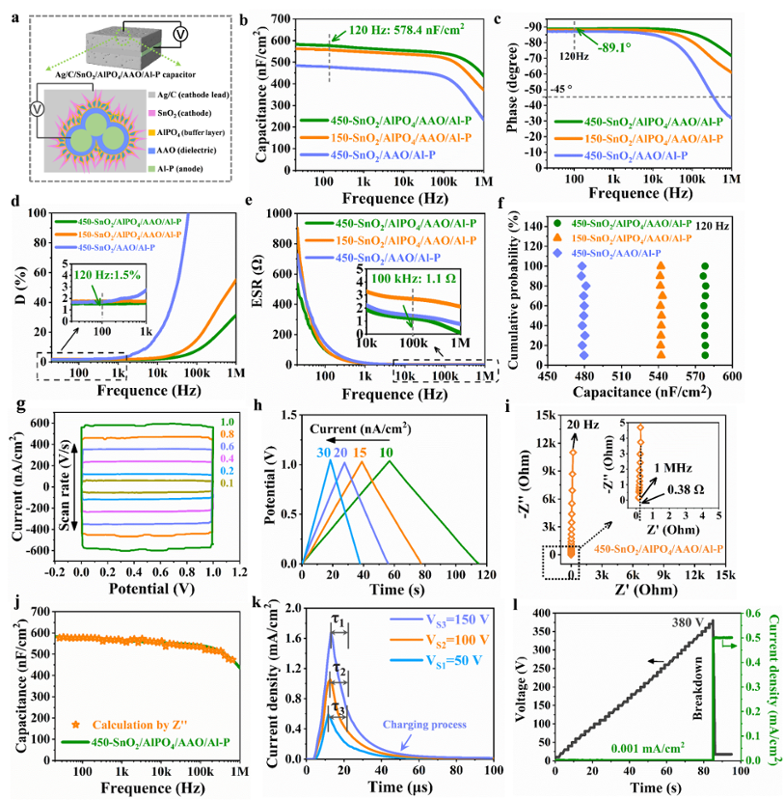

近日,西安交大化学学院杜显锋教授团队提出了一种基于烧结铝粉阳极的高能量密度 MIM型铝电解电容器的策略。制备了烧结铝粉(Al-P)阳极材料,其容量密度比传统腐蚀铝阳极提高了18%。同时,通过磷酸处理获得AlPO4缓冲层,构筑了SnO2/AlPO4/AAO多层结构,增加了界面Sn原子的扩散势垒,有效抑制了Sn原子向AAO的扩散,确保了其高击穿场强(5.4 MV/cm)。此外,SnO2/AlPO4/AAO 多层界面还降低了载流子迁移率,减弱了载流子加速效应,防止了器件的局部击穿。最终,该电容器的电压和能量密度性能再度获得显著提升,分别可达380 V和11.6 µWh/cm2,并远超市售固态 AECs。同时,该电容器具有宽温度窗口(-60~332°C)、高耐湿(100% RH)和高频响应(300 kHz)特性,远优于目前商用AECs。这项研究为新型MIM铝电解电容器在高能量脉冲应用领域中奠定了坚实基础。

图1. 450-SnO2/AlPO4/AAO/Al-P结构HRTEM表征

图2. Al/Ag/C/450-SnO2/AlPO4/AAO/Al-P电容器容量电压特性

该研究成果以题为“基于烧结铝粉阳极的高能量密度MIM型铝电解电容器”(High Energy Density MIM-type Aluminum Electrolytic Capacitors Based on Sintered Aluminum Powder Anodes)发表在国际能源领域顶级期刊Energy Storage Materials(《能源存储材料》,影响因子为18.9)。该论文的第一作者为西安交大化学学院博士研究生郭媛,论文通讯作者是西安交大化学学院杜显锋教授,西安交通大学为唯一通讯单位。

该研究工作是西安交通大学化学学院杜显锋教授课题组在铝电解电容器领域的又一研究成果,获得国家自然科学基金和陕西省自然科学基金重点项目的支持。西安交大化学学院杜显锋教授长期从事电解电容器、锂(钠)离子电池、铝离子电池、超级电容器、柔性可穿戴传感器的电极材料、电介质、电解质、固体化、柔性化、一体化等研究。目前已在Nat. Commun., Energy Storage Mater., Adv. Funct. Mater., Nano Energy, Chem. Eng. J., Small, J. Mater. Chem. A等国际知名学术期刊上发表相关研究论文近80余篇,申请发明专利50余项,并荣获教育部科学技术进步一等奖1项。

论文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405829725002557

杜显锋教授课题组主页:

https://gr.xjtu.edu.cn/web/xianfengdu

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...