中国农业大学动科学院杨红建教授团队在发酵棉粕高值化利用领域取得重要进展

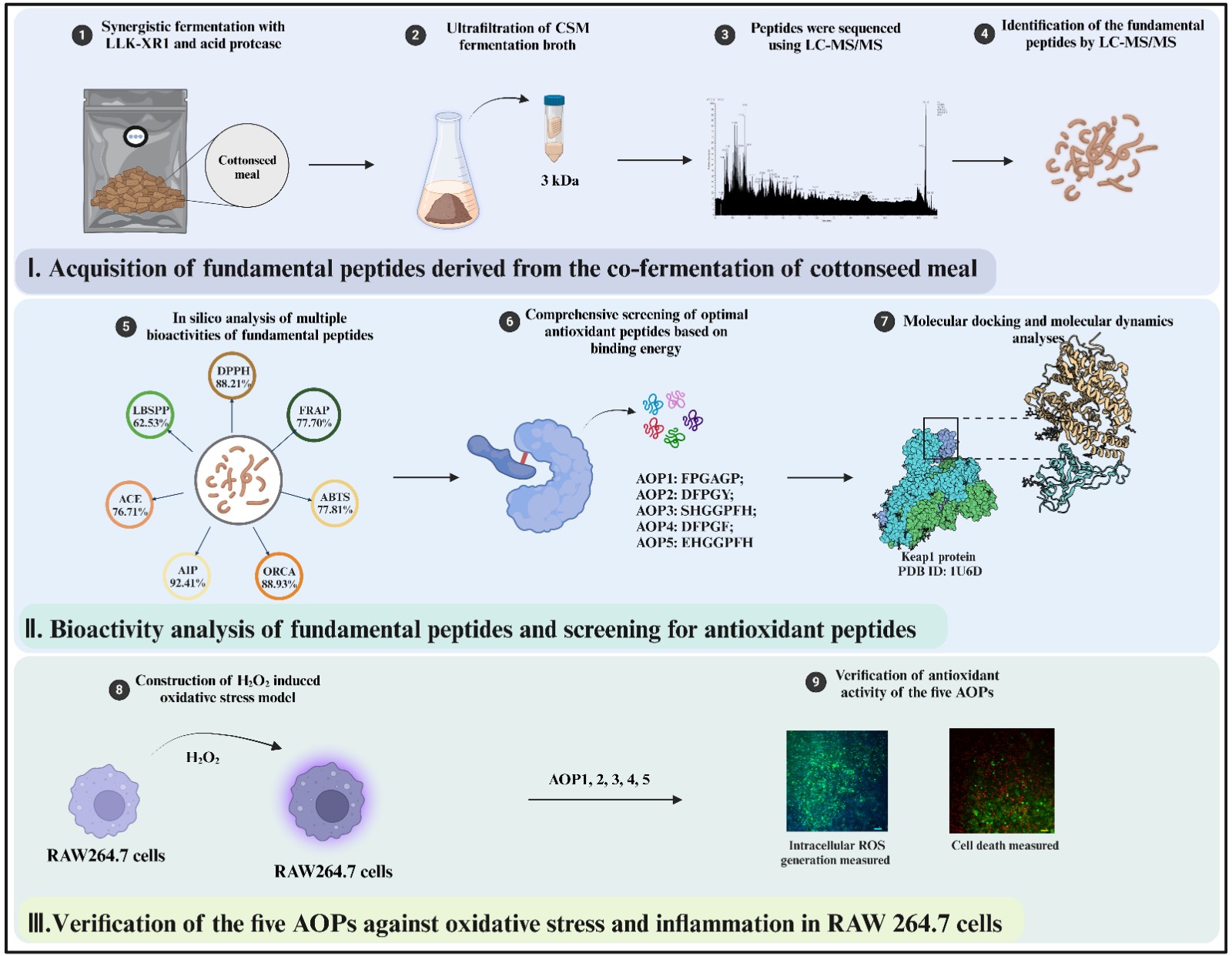

近日,中国农业大学动物科学技术学院杨红建教授团队在国际权威期刊《食品化学》(Food Chemistry)发表题为《黏膜乳杆菌LLK-XR1与酸性蛋白酶协同发酵棉粕产新型抗氧化肽的鉴定:计算机筛选、分子模拟与体外功能验证》(Identification of novel antioxidant peptides from cottonseed meal co-fermented with Lactobacillus mucosae LLK-XR1 and acid proteases: In silico screening, molecular simulation, and in vitro functional analysis)的原创性研究成果。该研究首次通过菌酶协同发酵技术从棉粕中高效制备生物活性肽,结合计算机预测、分子对接和分子动力学模拟以及细胞实验验证,成功筛选出两种新型抗氧化肽S-7-H(SHGGPFH)和E-7-H(EHGGPFH),为植物源抗氧化肽的开发提供了新策略,并拓展了棉粕的高值化利用途径。

中国是全球最大的棉花生产国之一,每年棉籽加工会产生大量的棉粕。然而,棉粕营养成分不平衡以及抗营养因子游离棉酚(FG)的存在,限制了其直接或大规模应用。近十年来,杨红建教授团队围绕棉粕资源化利用展开系统性研究,通过筛选特异性FG降解菌株、评估体外发酵工艺、开发菌酶协同发酵技术等,深入探索棉粕的高效转化与功能提升,发表了一系列研究成果。本研究成果进一步为棉粕的可持续利用和功能性饲料添加剂的开发奠定了理论基础。

本研究首次采用菌酶协同发酵技术从棉粕中制备生物活性肽,并通过液相色谱-质谱联用技术(LC-MS/MS)解析了发酵棉粕的肽段组成,结合计算模型预测其潜在生物活性。通过分子对接、分子动力学模拟及细胞实验验证,筛选出结合Keap1蛋白最稳定的两种抗氧化肽S-7-H和E-7-H。研究显示,分子对接结合能排名前五的肽段(F-6-P、D-5-Y、S-7-H、D-5-F、E-7-H)均能有效缓解过氧化氢诱导的巨噬细胞氧化损伤,其中S-7-H和E-7-H与Keap1的相互作用最为稳定(结合能分别为−10.1和−9.8 kcal/mol)。上述发现不仅提供了两种安全高效的新型抗氧化肽,还为天然植物源抗氧化肽的筛选提供了更可靠的方法。

中国农业大学为该论文的第一完成单位,动物科学技术学院杨红建教授为论文的通讯作者,动物科学技术学院博士生吕良康和吕青青为论文的共同第一作者。动物科学技术学院李胜利教授和曹志军教授对本研究给予了指导和帮助。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...