山东大学白露教授在无人系统智能传输建模领域取得新进展

近日,软件学院、人工智能国际联合研究院白露教授在无人系统智能传输建模领域取得新进展,开创了多模态感知通信智能建模新范式,相关成果以“Multi-modal Intelligent Channel Modeling: A New Modeling Paradigm via Synesthesia of Machines”为题发表在国际权威期刊IEEE Communications Surveys and Tutorials。山东大学作为第一单位完成,白露教授为第一作者,共同作者包括山东大学教授崔立真,北京大学博士后黄子蔚、博士研究生孙铭然、教授程翔。

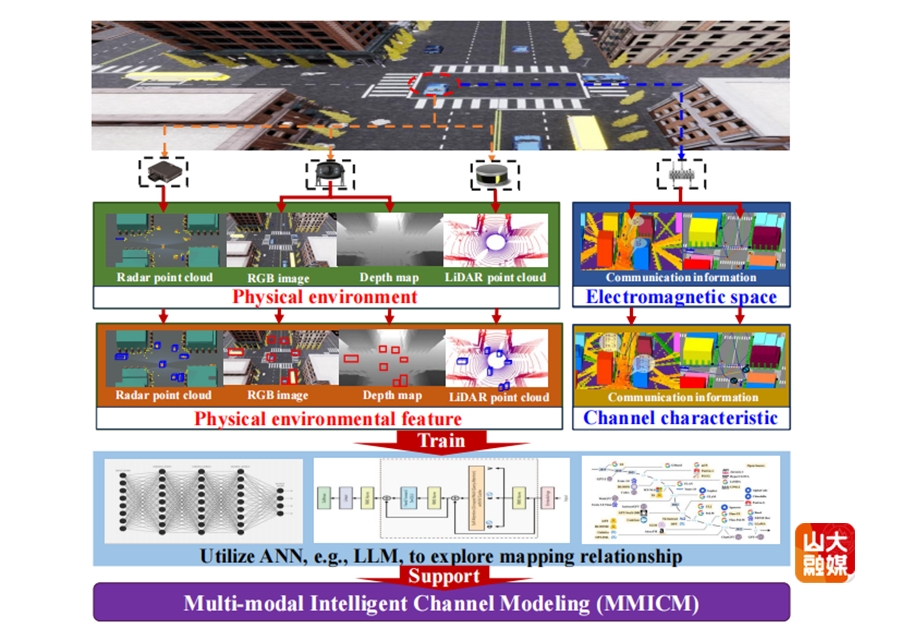

论文首次提出多模态感知通信智能建模(Multi-modal intelligent channel modeling,MMICM)理论,在“机器联觉”新架构下,新颖、巧妙地将无人系统必备的多模态感知(如摄像头、激光雷达、毫米波雷达等)与通信信道智能融合,将多模态感知器和通信设备看做智能体感知外界环境的多个“感官”,将人工神经网络看做智能体的“大脑”,利用人工智能深度探索同一环境下的不同空间(物理感知空间和电磁信道空间)之间的映射机理,充分发挥多模态感知和通信之间的互利互惠。基于多模态感知联合对信道的联觉促进作用,多模态感知通信智能建模理论突破了传统通信感知一体化和传统信道建模的局限性,实现信道建模能力的新突破,在实现实时且精准的建模分析能力以及多频段、多场景泛化扩展能力的同时,实现无人系统感知和定位反哺增强的系统参与能力,更好地支撑无人驾驶、智慧仓储、无人作战等无人系统在复杂环境中的高动态感知、高精度定位和最优化认知决策,推动6G移动通信网络“万物智联”愿景的实现。

白露教授,泰山学者青年专家,主要从事智慧网络与网联智能研究。系列研究成果已发表于IEEE Communications Surveys & Tutorials、IEEE Transactions on Wireless Communications、IEEE Transactions on Communications、IEEE Transactions on Antenna and Propagation等国际期刊。相关研究受到国家自然科学基金、中国科协青年人才托举工程、泰山学者工程、山东省优青项目、小米青年学者等的资助。

IEEE Communications Surveys and Tutorials是IEEE旗下影响因子最高的期刊(目前影响因子34.4),在中科院分区和JCR分区中均位列一区期刊,年均发文数量80篇左右。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...