山东大学赵旭教授团队在水资源利用边界超载模拟研究中取得新进展

近日,威海前沿交叉科学研究院赵旭教授团队在水资源利用边界超载模拟研究中取得新进展,相关成果以“Tracking grid-level freshwater boundary exceedance along global supply chains from consumption to impact”为题,发表于Nature出版社旗下期刊Nature Water。山东大学教授赵旭、浙江大学研究员汪笑溪、伦敦大学学院教授孟靖、格罗宁根大学教授Klaus Hubacek为论文共同通讯作者;格罗宁根大学博士研究生侯思雨、清华大学博士研究生霍婧雯、山东大学赵旭教授为论文共同第一作者。论文第一完成单位为山东大学。

消费活动通过全球供应链加剧生产方的水资源短缺,威胁可持续发展目标SDG 6.4(确保可持续的淡水提取和供应,以应对水资源短缺)和SDG 12(确保可持续的消费和生产模式)的实现。然而,如何在多空间尺度下准确识别不同部门水资源利用边界超载的热点地区,并将其有效追溯至最终消费行为,仍是一项亟待攻克的挑战。

为此,赵旭教授团队构建了一种全球尺度、高空间分辨率、多部门、低不确定性的消费端水资源利用边界超载评估模型。该模型通过耦合ISIMIP2a驱动的15种全球水文模型、5种全球环境流量需求(EFR)方法和区域间投入产出模型EMERGING,实现了网格级水资源利用边界超载在消费端的精准溯源。基于该模型,本研究揭示了全球245个经济体的消费活动对网格、城市、流域、国家等多空间尺度水边界超载的影响,为精准识别水资源短缺的消费者责任提供科学依据。

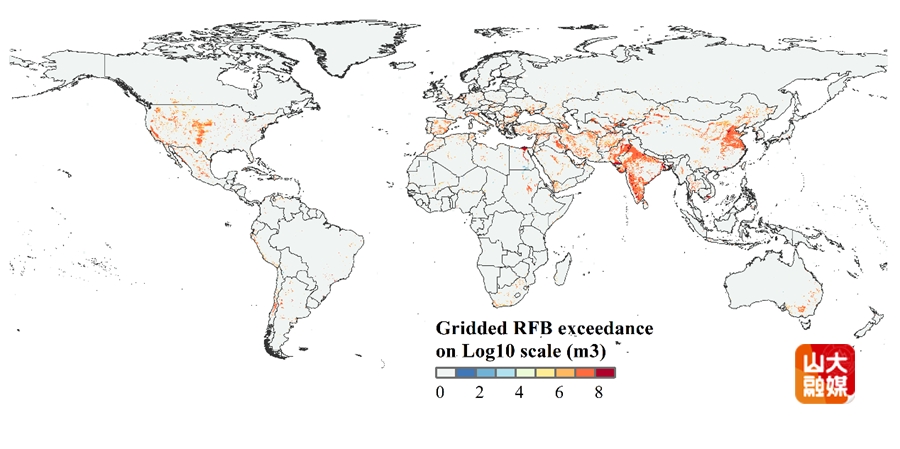

图1:2015年全球5弧分网格尺度水边界超载分布

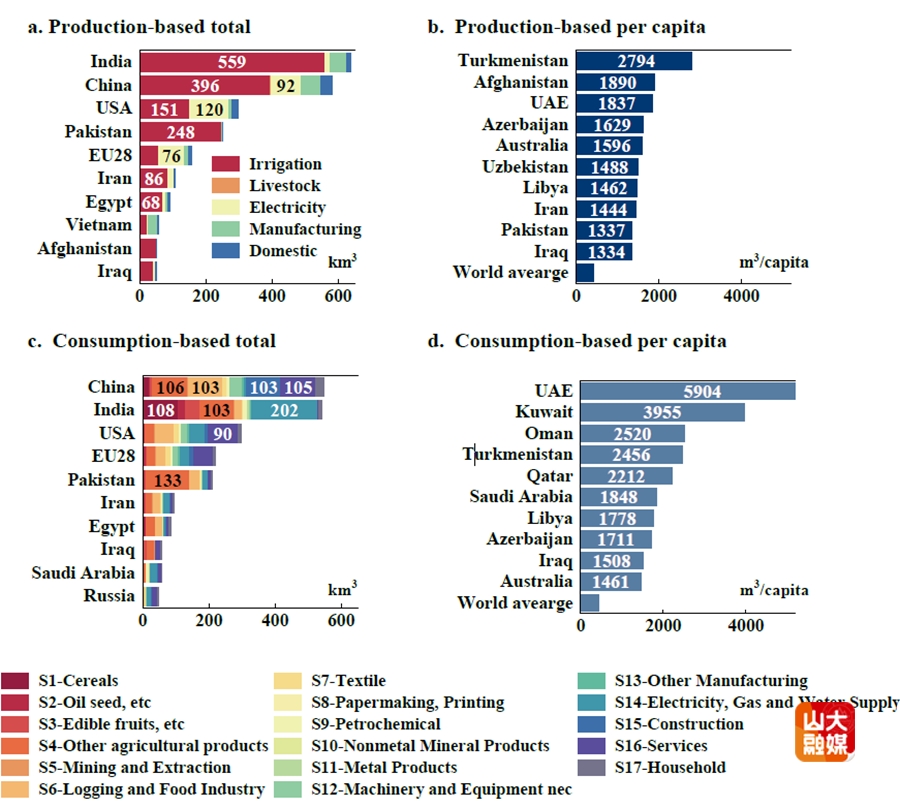

图2: 2015年生产端和消费端水边界超载足迹前十大经济体及部门分布

研究表明,2015年全球5弧分网格尺度水边界超载总量为3021km³,占全球总取水量的64%。尽管这些超载区域仅占全球陆地面积的4.6%,却覆盖了全球约42%的人口(31亿人),且广泛分布于干旱、半干旱地区及主要农业生产区(图1)。研究进一步将网格尺度的水边界超载与全球245个经济体和135个经济部门的消费影响相关联,发现全球约73%的水边界超载可溯源至中国、印度、美国、欧盟、巴基斯坦、伊朗等十个国家和地区的消费需求(图2)。位居消费端人均水边界超载前列的主要位于中亚和中东-北非(MENA)国家,其人均水边界超载足迹超过1500m³/人,是全球平均水平的3倍以上。约24%的水边界超载隐含在国际贸易中,其中主要贡献部门为谷物、油料种子、水果和坚果等农产品部门,而纺织品、机械和设备的出口则加剧了以制造业为主的新兴经济体的水边界超载。本研究通过识别全球多尺度水资源利用边界超载的热点区域,在更精细的尺度上追溯全球水资源短缺的消费者责任。研究提供的网格级水资源利用边界超载清单为我国贯彻落实水资源刚性约束制度提供了重要科学支撑。

本研究获得国家重点研发计划等项目的资助。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...