北京师范大学化学学院教授孙根班团队:自催化体系耦合氧化还原媒介效应实现超长寿命锂氧气电池性能

锂氧气电池具有3500Wh/kg的超高理论能量密度,极具应用潜力。但由于放电产物Li2O2绝缘且难溶,且反应涉及固、液、气三相界面,导致电极反应动力学缓慢,限制氧还原反应和氧析出反应的进行,此外中间产物超氧化锂具有不稳定性,造成电池充放电过电位高、循环稳定性差等问题。

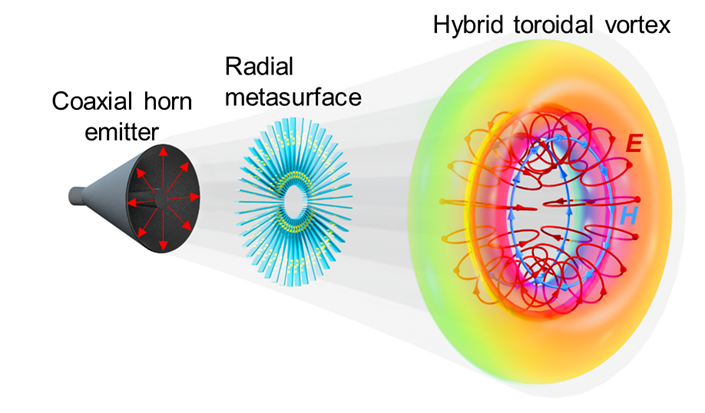

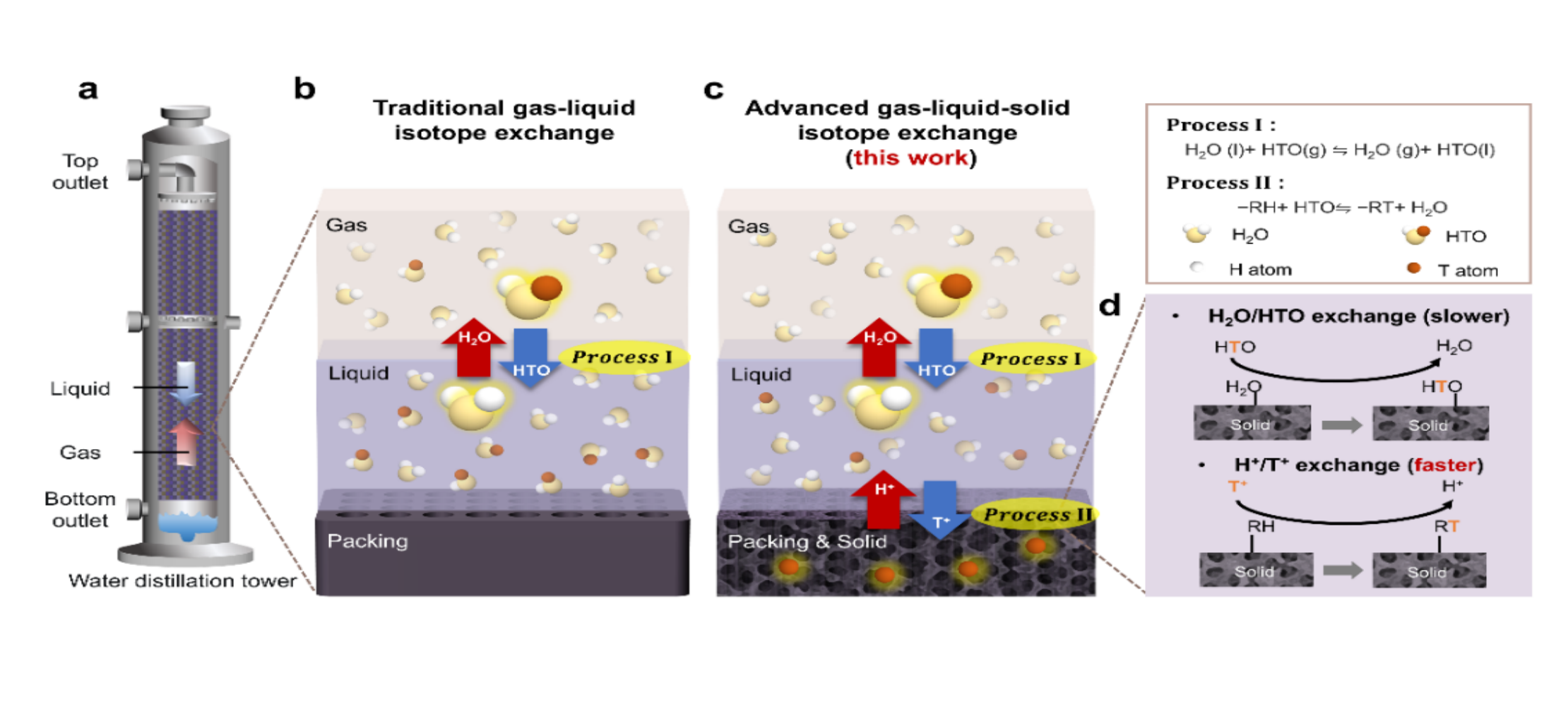

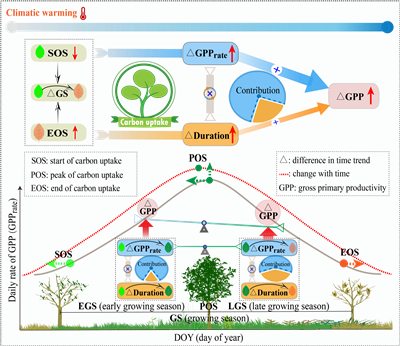

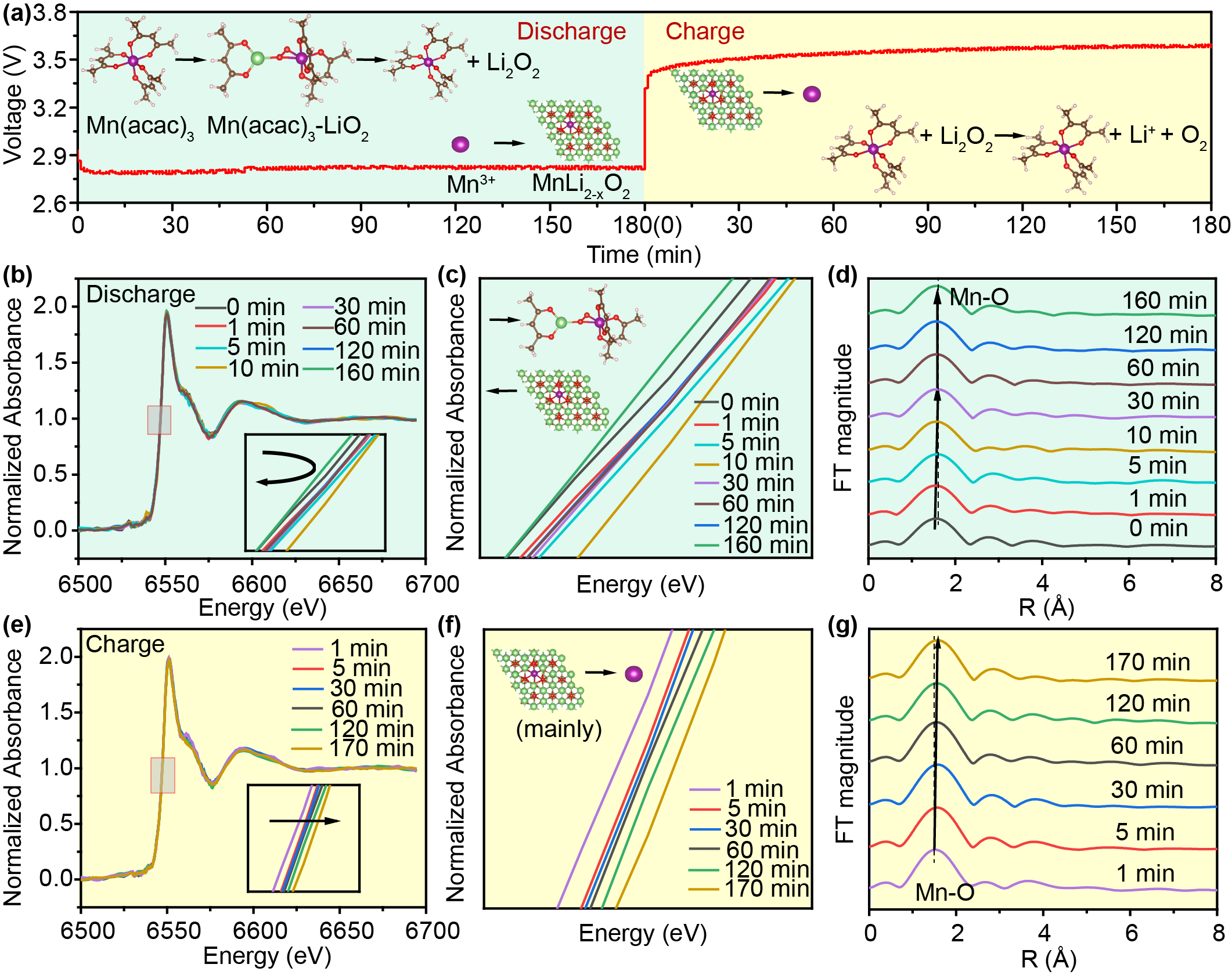

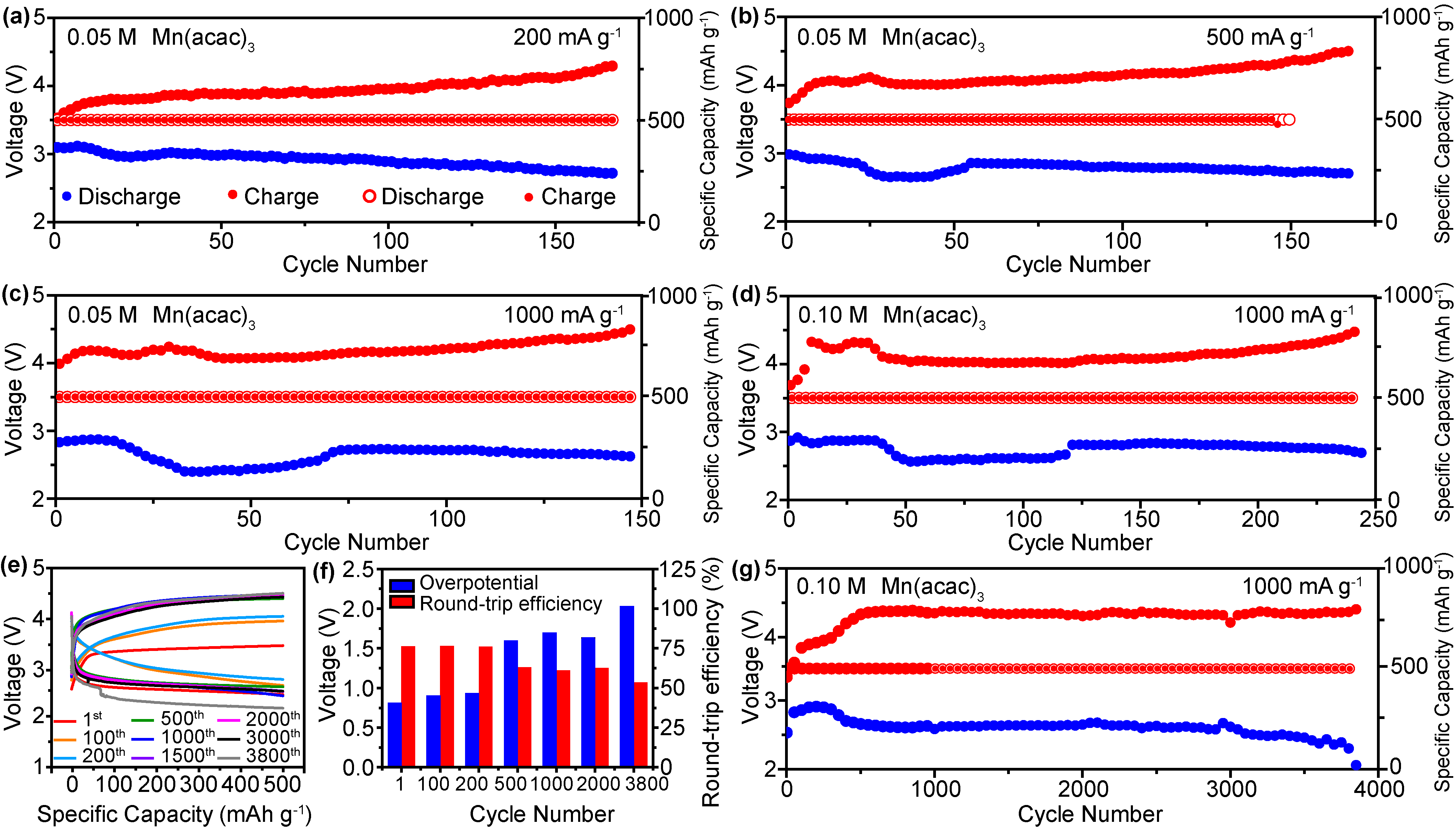

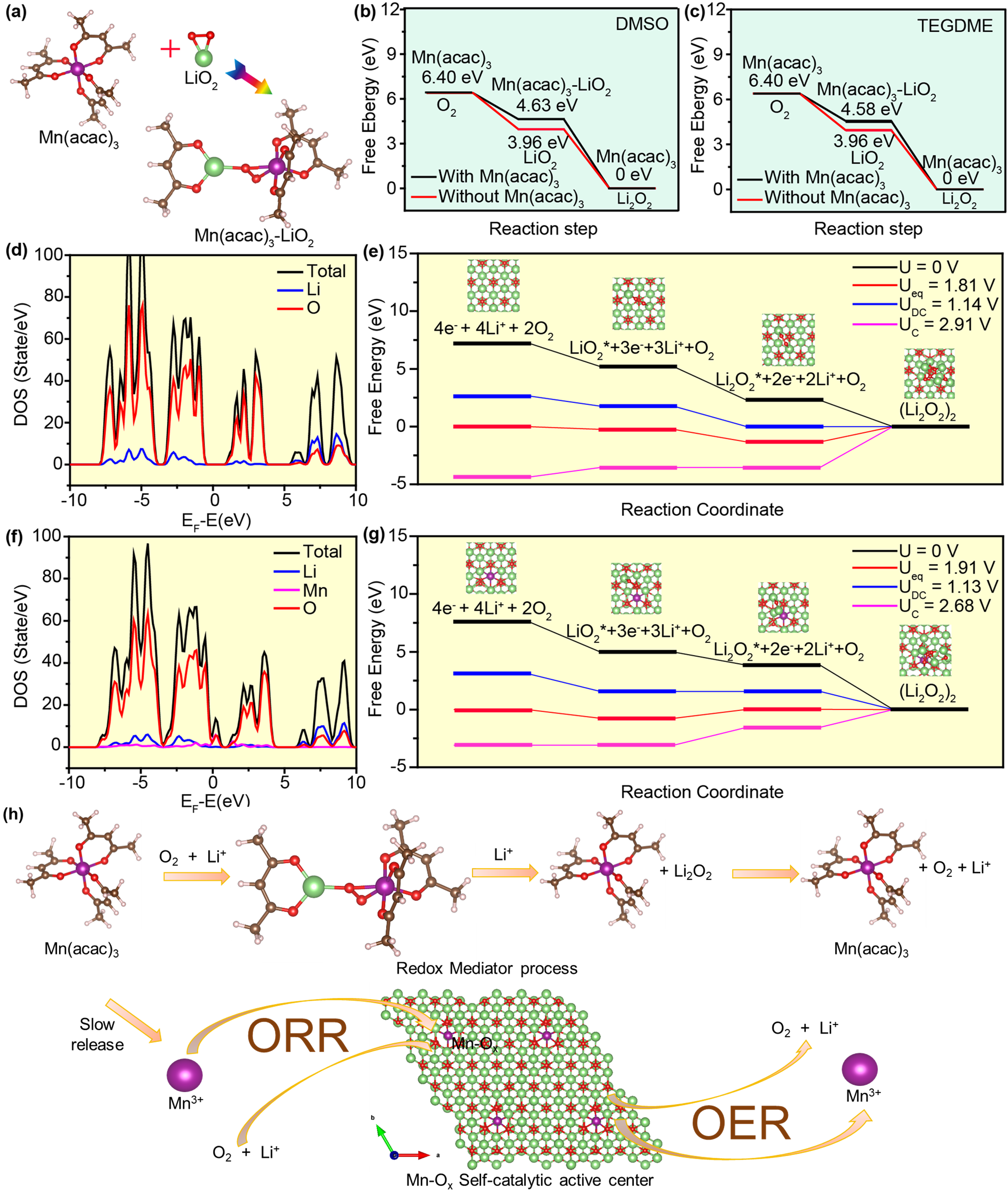

基于此,北京师范大学化学学院教授孙根班团队提出了一种自催化与氧化还原媒介协同耦合的超长循环寿命的锂空气电池体系。采用具有弱电解质性质的有机金属盐作为双功能添加剂,耦合自催化体系与中间产物反应路径的优化,使乙酰丙酮盐在Li-O2电池中表现出作为过渡金属阳离子和氧化还原介质的双重特性。如图1所示,在Mn3+和Mn(acac)3分子共存的情况下,金属离子可以通过原位电化学植入法,经过还原后,掺杂进入Li2O2,形成放电产物Mn-Li2-xO2,从而改变其绝缘性能。此外,有机金属盐作为液相氧化还原介质(RMs),有效捕获和稳定中间相LiO2,形成复杂结构Mn(acac)3-LiO2,在充电过程中不仅能够稳定中间体LiO2,还能促进中间体进一步转化生成Li2O2,并增强分解反应,这一点通过原位同步辐射和紫外可见光谱得到进一步证实。含有Mn(acac)3的Li-O2电池显示出0.43 V的超低过电位,并在1000 mA g-1下能够维持250次长循环。如图2所示,当结合反应环境优化策略,可在1000 mA g-1下实现3850次的长循环稳定性。通过理论计算模拟,提出了利用Mn(acac)3的Li-O2电池的ORR和OER机制。如图3所示,揭示了氧化还原介质的作用以及基于分子形式Mn(acac)3和电化学植入的活性Mn-Ox簇的自催化反应机制,进一步证实了自催化体系与氧化还原媒介协同耦合的机理,为设计先进的超长寿命锂氧气电池系统和提高其电池关键性能提供了新的见解。

图1 自催化与氧化还原媒介协同反应机制

图2 自催化耦合氧化还原媒介体系的锂氧气电池性能

图3 自催化耦合氧化还原介质体系的理论计算

该项工作近期发表在国际化学类期刊 Angew. Chem. Int. Ed. 上,该研究得到了国家自然科学基金等课题资助。北京师范大学化学学院为第一完成单位,孙根班为通讯作者,博士研究生郑幸子、特聘副研究员袁萌伟、博士后苏沛源为共同第一作者。论文相关信息如下:Zheng, X.; Yuan, M.; Su, P.; Kong, Q.; Xu, J.; Sun, G. Angew. Chem. Int. Ed. 2025, e202504554.

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202504554?msockid=120a3b18569a68f50e6e296757fc69c0

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...