中山大学王伟涛课题组揭示中国东天山新生代多阶段隆升和构造扩展

(通讯员景葫芦、王伟涛)天山造山带是中亚地区重要的地质构造单元,形成于晚古生代,并经历了中生代的多期复杂演化过程。新生代以来,受印度-欧亚板块强烈碰撞及持续汇聚的远程效应影响,天山再次发生强烈的构造变形和岩石圈缩短,成为典型的大陆内部复活型造山带。因此,研究天山新生代构造变形过程对于理解高原生长机制和认识陆内变形模式具有重要意义。然而,以往研究多集中于西天山和中天山,而位于乌鲁木齐以东的中国东天山新生代变形研究十分薄弱且存在争议。因此,深入探究中国东天山新生代构造演化过程,是系统理解天山新生代整体变形的关键。

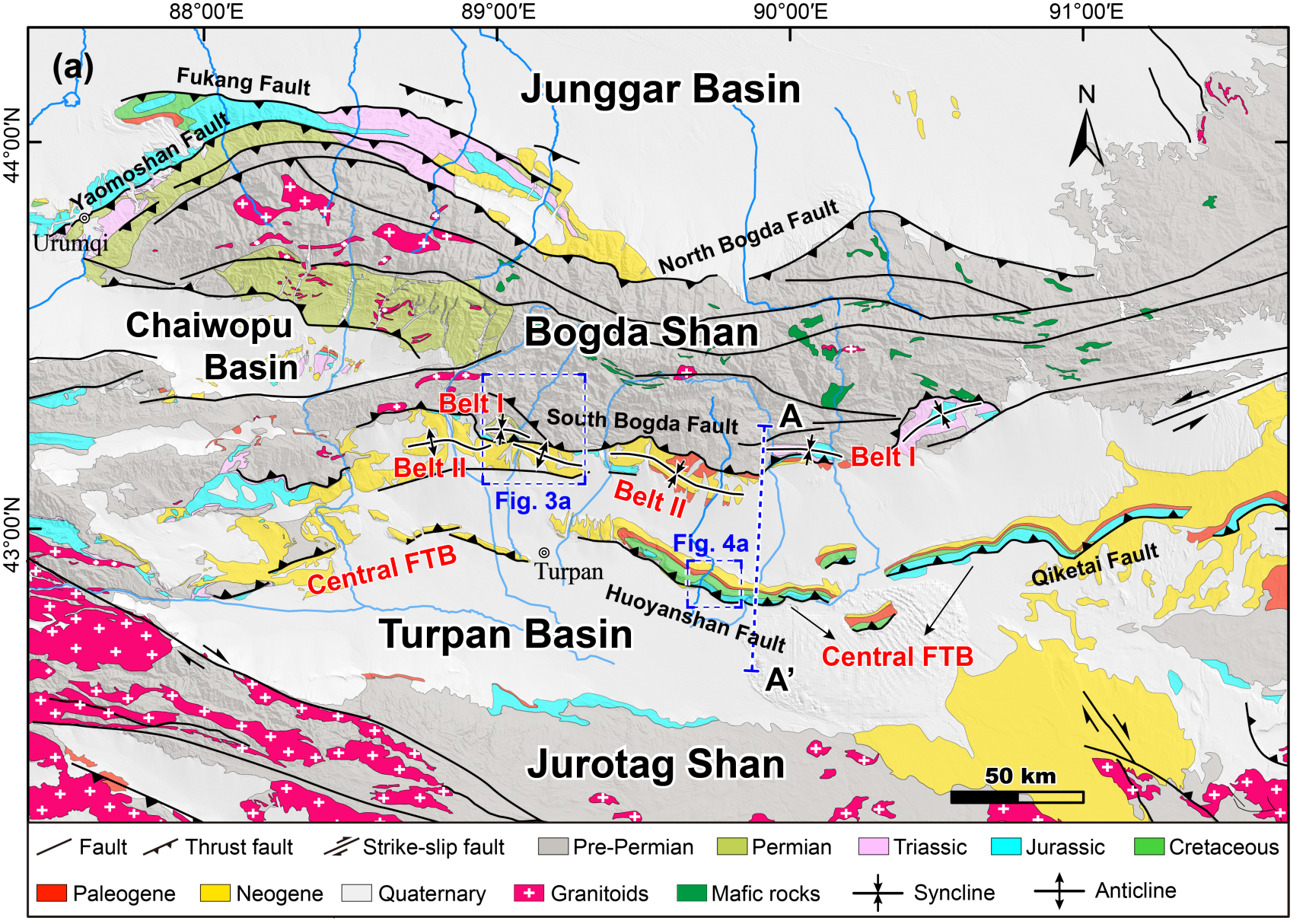

博格达山是中国东天山的重要组成部分,其南麓构造主要受控于博格达南缘断裂系统。其中,博格达南缘主断裂高角度南倾,控制了博格达山的隆升,并构成了博格达山与南侧吐鲁番盆地之间的边界断裂。其分支断裂向山前及吐鲁番盆地内部扩展,依次形成了三排褶皱逆冲带(Belt I、Belt II和中央褶皱逆冲带)(图1)。这些褶皱逆冲带是记录区域构造演化的关键载体。

图1 博格达山及其邻区地质图

本文结合低温热年代学方法和生长地层分析,对吐鲁番盆地北部塔尔郎河流域发育的Belt I、Belt II以及盆地内部中央褶皱逆冲带中的火焰山背斜的变形时间进行了限定,主要结果如下:

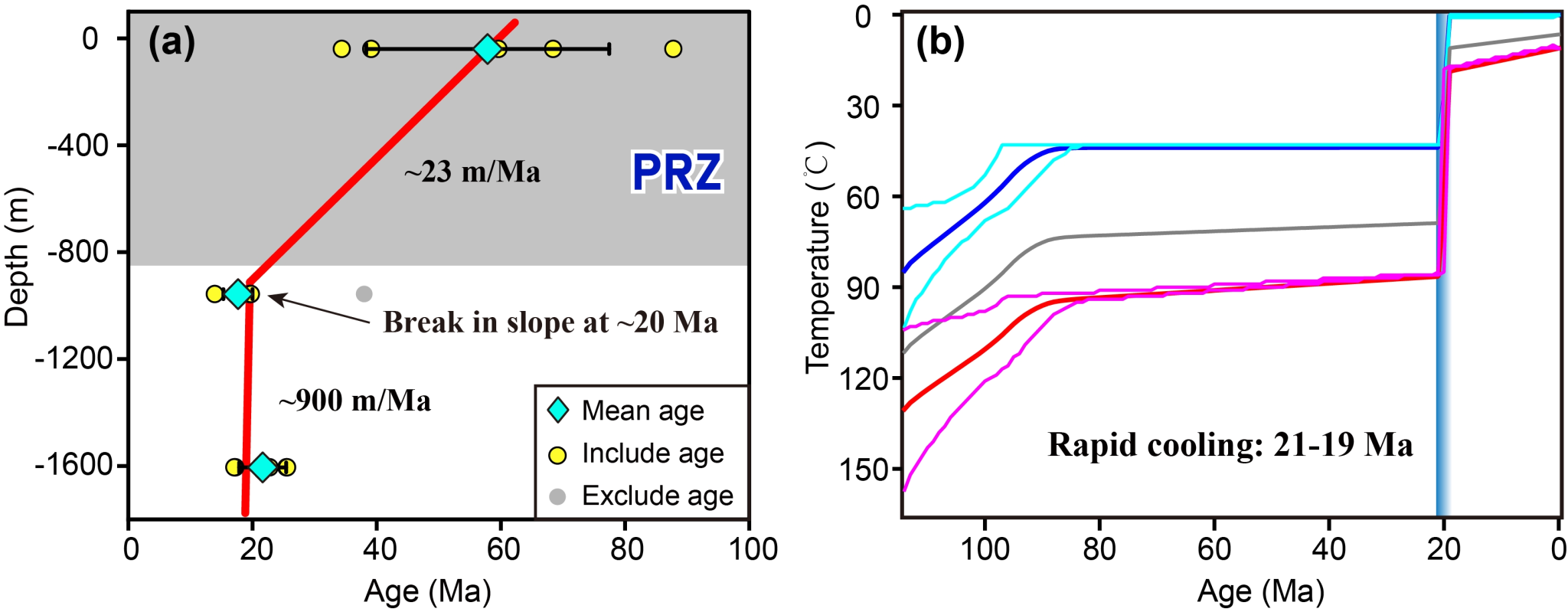

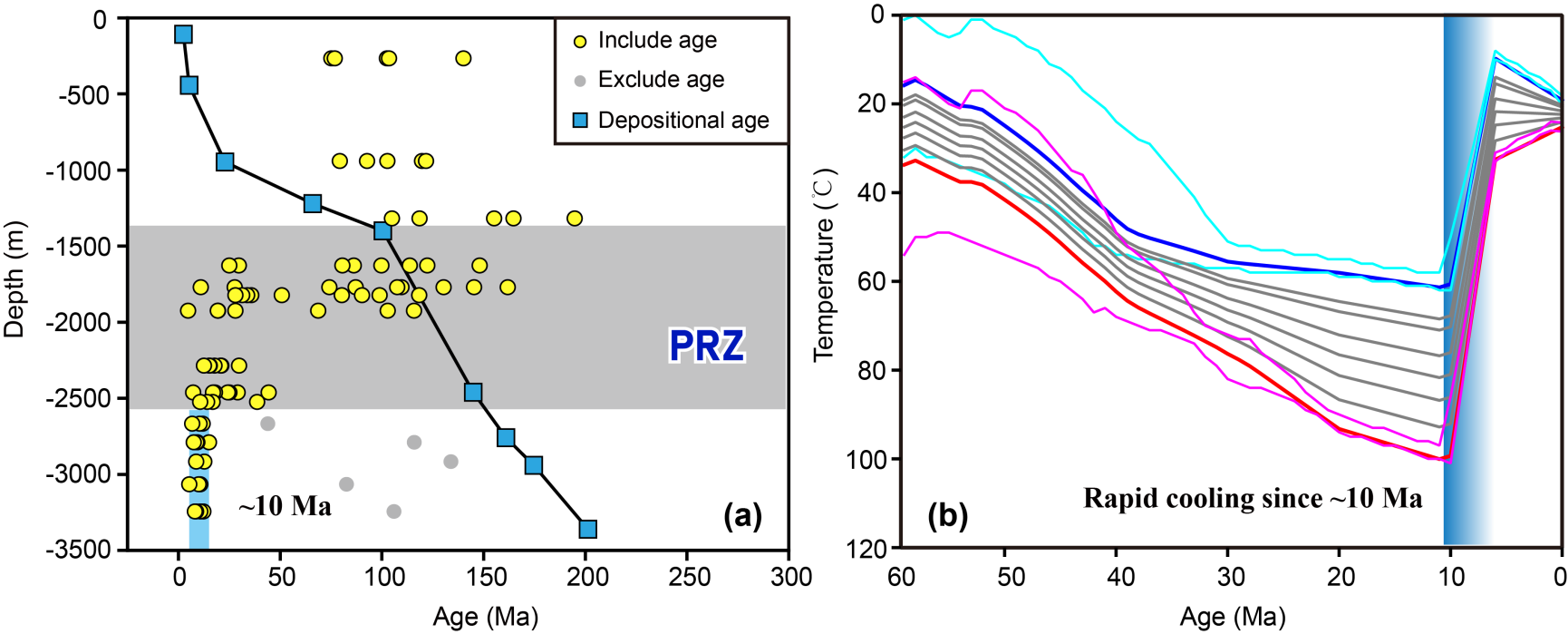

(1) AHe年龄-深度关系和热历史模拟结果表明,Belt I自约20 Ma开始快速剥露(图2);

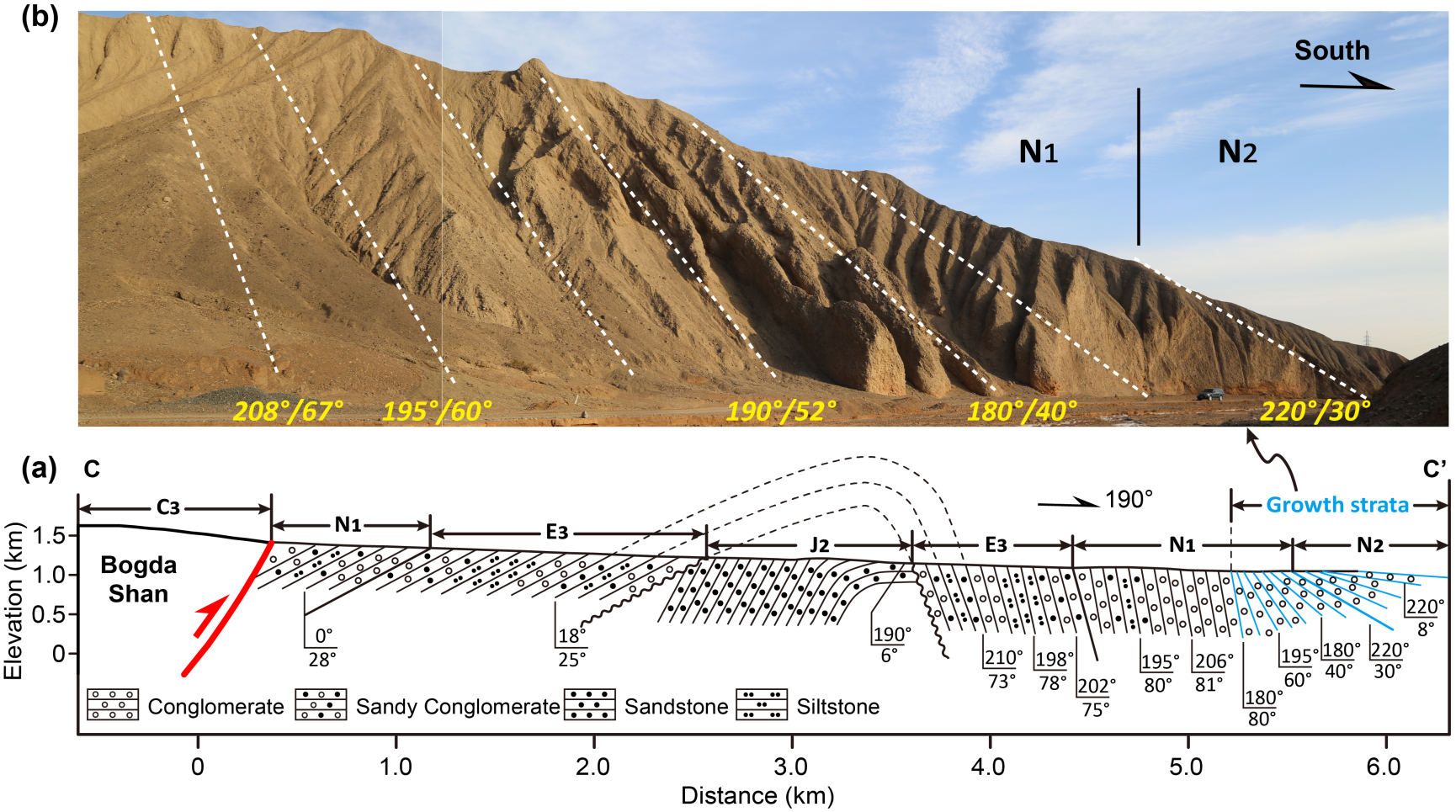

(2) 大比例尺地质填图揭示,Belt II中晚中新世-上新世地层表现为典型生长地层(地层倾角从70-80°迅速减小至4-8°),表明Belt II自晚中新世开始变形(图3);

(3) AHe年龄-深度关系和热历史模拟结果显示,火焰山背斜早期经历了持续埋藏升温过程,自约10 Ma开始快速剥露(图4)。基于单样品AFT年龄的热历史模拟进一步验证了这一热演化过程,表明火焰山背斜形成于约10 Ma。

图2 Belt I中二叠系-三叠系连续地层的AHe年龄-深度关系和热史模拟结果

图3 Belt II大比例尺填图结果及生长地层识别

图4 火焰山背斜中侏罗系-新生代连续地层的AHe年龄-深度关系和热史模拟结果

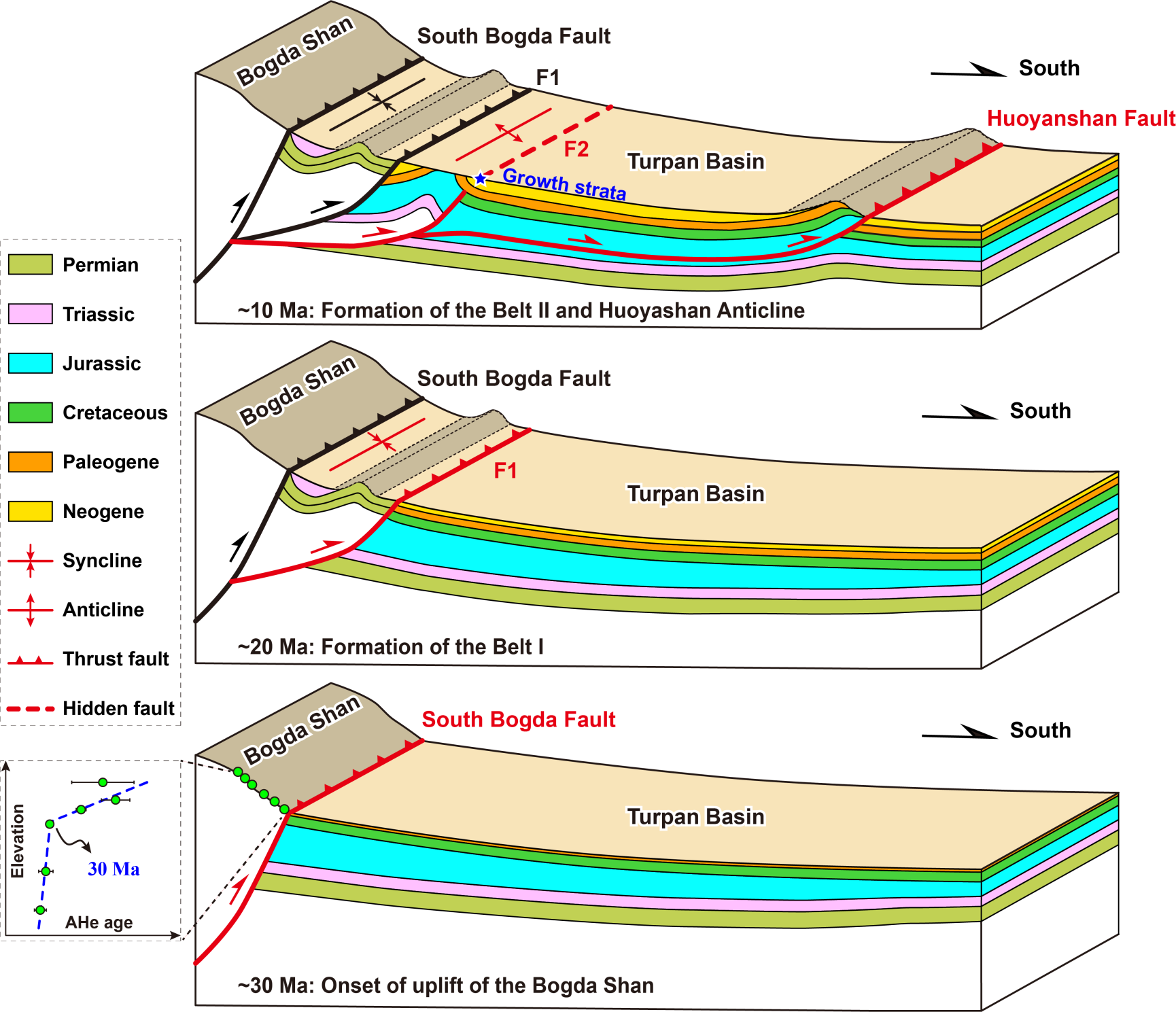

在此基础上,结合博格达南麓的初始隆升时间和博格达南缘断裂系统的结构特征,本文提出了新生代博格达山向吐鲁番盆地内部的三阶段构造扩展模型(图5):

渐新世(约30 Ma),博格达南缘断裂开始活动,导致博格达山初始隆升及山前同构造砾岩沉积;

早中新世(约20 Ma),博格达南缘断层局部向南扩展,形成第一排褶皱逆冲带(Belt I);

晚中新世(约10 Ma),博格达南缘断层持续向吐鲁番盆地扩展,形成第二排褶皱逆冲带(Belt II),同时沿侏罗系底部滑脱并延伸约30公里至盆地内部,导致侏罗系至新生代连续地层的出露和褶皱变形,形成第三排褶皱逆冲带(中央褶皱逆冲带)。

图5 新生代博格达山向吐鲁番盆地三阶段构造扩展示意图

通过进一步总结对比,本文发现东天山向吐鲁番盆地的三阶段变形过程与其他前陆地区类似,表明天山两侧表现出统一的新生代构造扩展模式。同时,天山地区的多阶段变形在青藏高原及其周边地区广泛存在,很可能是对青藏高原多阶段隆升过程的同步响应。

该工作以中山大学地球科学与工程学院博士生景葫芦为第一作者,王伟涛教授为通讯作者,发表在国际地学期刊《Tectonics》。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...