中国农业大学理学院农药学科研究新进展:AI驱动靶向多几丁质酶的广谱昆虫生长调节剂候选物的智能发现

近日,中国农业大学理学院段红霞教授团队在《国际生物大分子杂志》( International Journal of Biological Macromolecules )发表题为研究论文《基于配体优化策略的多几丁质酶抑制活性的肉桂基噻唑烷酮类昆虫生长调节剂候选物发现》(Discovery of multi-chitinase inhibitors cinnamyl thiazolidinone compounds as candidates for insect growth regulators via ligand-based optimization strategies)。

在农业新质生产力发展框架下,基于全新靶标,深度融合人工智能(AI)技术创制绿色农药,有效推动新农药研发向减量增效、生态友好及非靶标生物安全方向转型。该研究基于绿色靶标——亚洲玉米螟几丁质酶,运用AI技术助力研发具有精准靶向作用的新型昆虫生长调节剂,对发现“生态友好、高效精准”型农药用于农业重大虫害防治具有重要理论意义和应用价值。

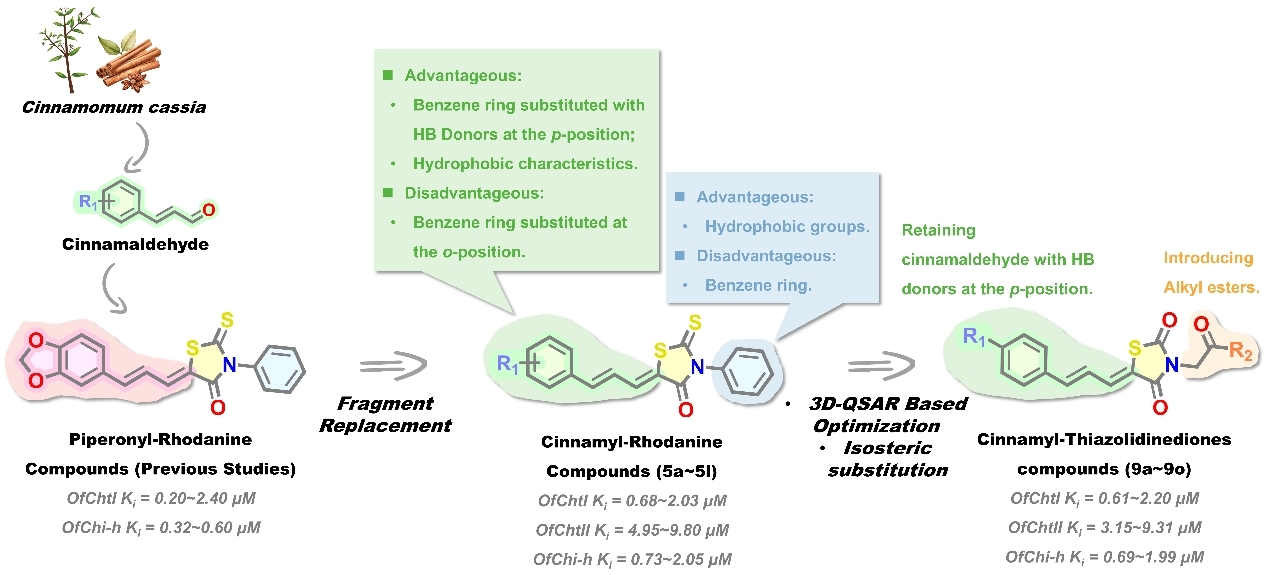

段红霞教授团队多年来聚焦具有独特作用机制的全新靶标,利用AI辅助技术开展新农药的高效发现和智能制造研究。前期基于亚洲玉米螟多几丁质酶结构,以硫代噻唑烷酮环和丁烯内酯环为核心骨架,设计发现多个靶向几丁质酶的新型昆虫生长调节剂(IGR)候选物。本研究运用活性片段拼接、定量构效关系建模和生物电子等排体替换等多种AI辅助技术,获得靶向多几丁质酶的肉桂基噻唑烷酮类IGR化合物。该研究为运用AI技术辅助发现靶向多几丁质酶的新型广谱IGR候选物提供借鉴。

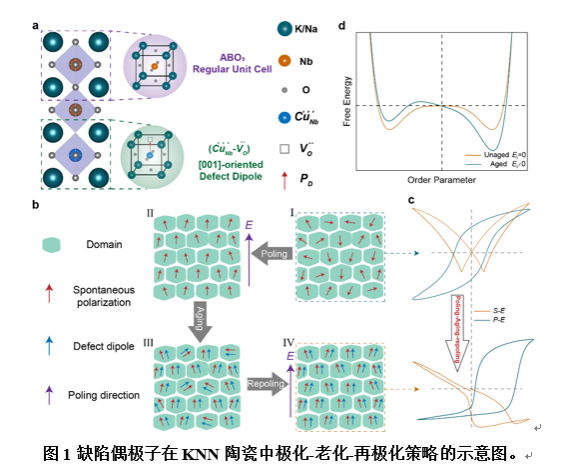

该研究首先以硫代噻唑烷酮环为核心骨架,通过引入具有广泛杀虫活性和昆虫生长发育调控活性的天然肉桂醛片段,设计合成了一系列肉桂基硫代噻唑烷酮类化合物,发现5f对多个几丁质酶的抑制活性最佳, K i值为0.82~5.03 μM。进一步选择团队前期合成的硫代噻唑烷酮类化合物对多几丁质酶抑制活性建立QSAR模型,结合生物电子等排体替换策略,设计合成了一系列肉桂基噻唑烷二酮类化合物,发现9m对多个几丁质酶表现出更强的抑制活性, K i值为0.60~3.50 μM(图1)。

图1 肉桂基噻唑烷酮类化合物的设计策略

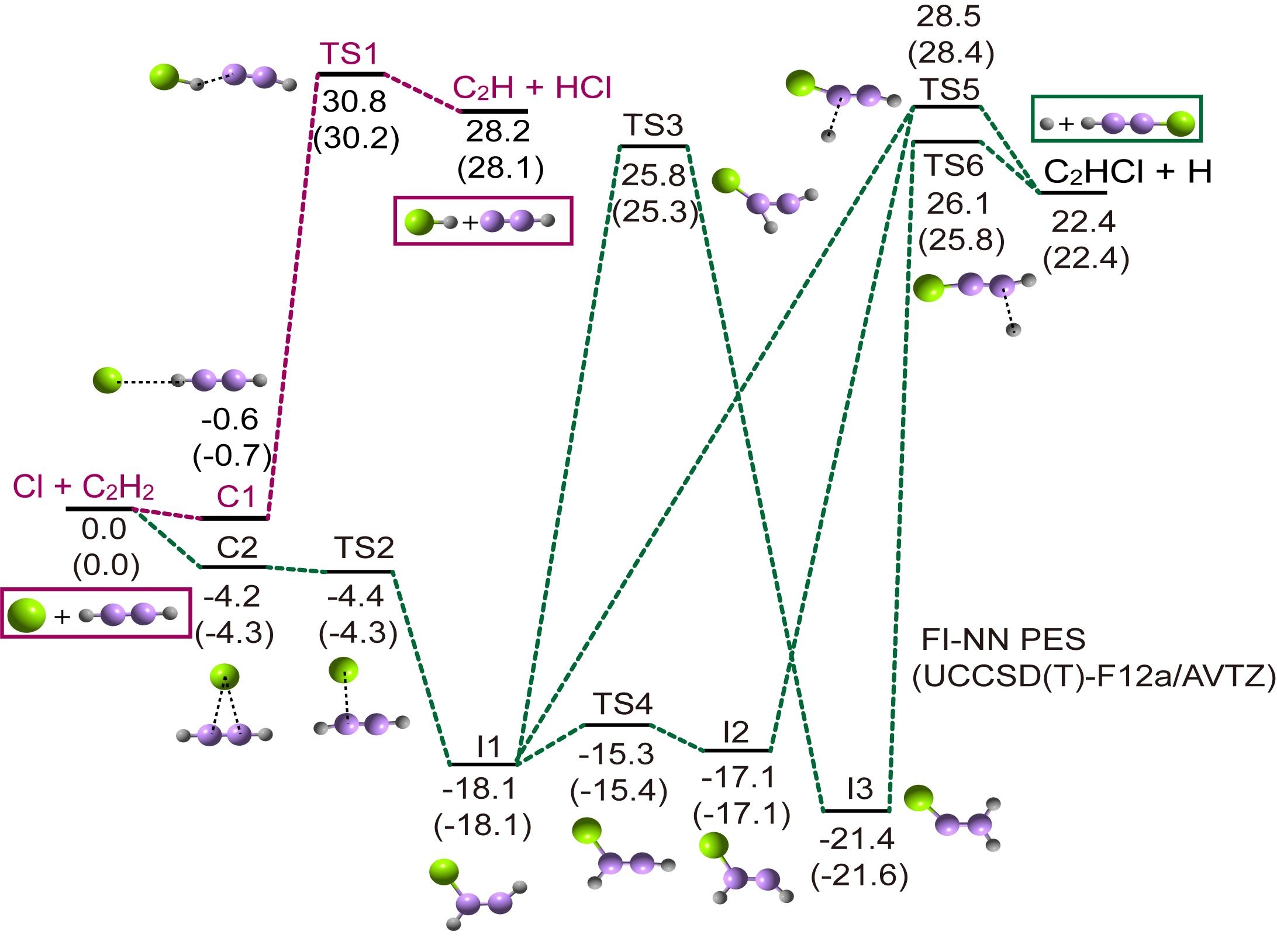

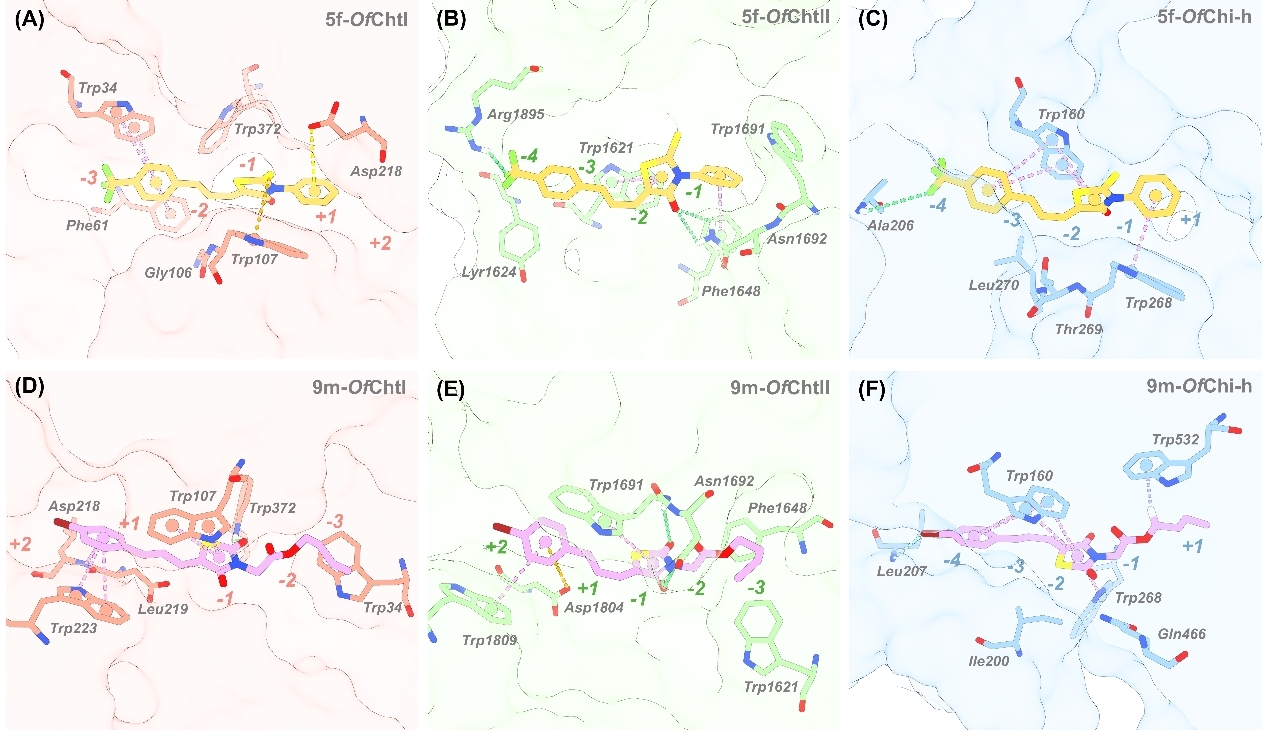

通过分子动力学模拟方法研究化合物5f和9m对亚洲玉米螟多个几丁质酶的抑制机制(图2)。揭示了化合物5f和9m与 Of ChtI、 Of ChtII和 Of Chi-h底物结合位点中酪氨酸、色氨酸和苯丙氨酸等保守芳香残基间形成的π相互作用、疏水堆积作用和静电作用对其抑制活性重要。

图2 肉桂基噻唑烷酮类化合物5f和9m对 Of ChtI、 Of ChtII和 Of Chi-h的抑制机制

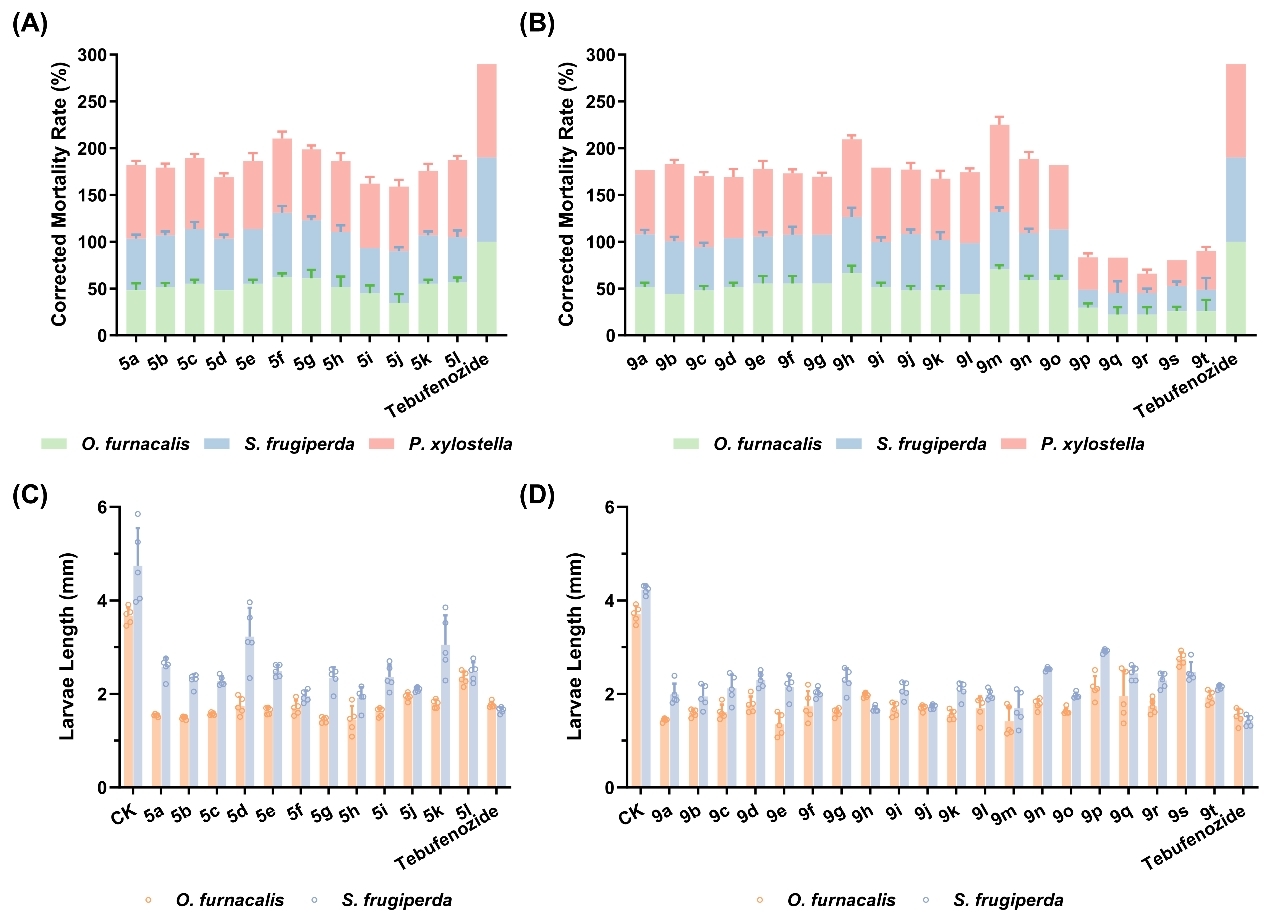

通过胃毒实验测试发现,在500 μg/mL时,多几丁质酶抑制剂5f和9m对玉米螟、草地贪夜蛾和小菜蛾等多种鳞翅目害虫,均表现出良好的杀虫活性(61.54 %~93.10%)和生长发育调控活性(图3)。

图3 肉桂基噻唑烷酮类化合物5f和9m对玉米螟、草地贪夜蛾和小菜蛾的杀虫活性及生长发育调控活性

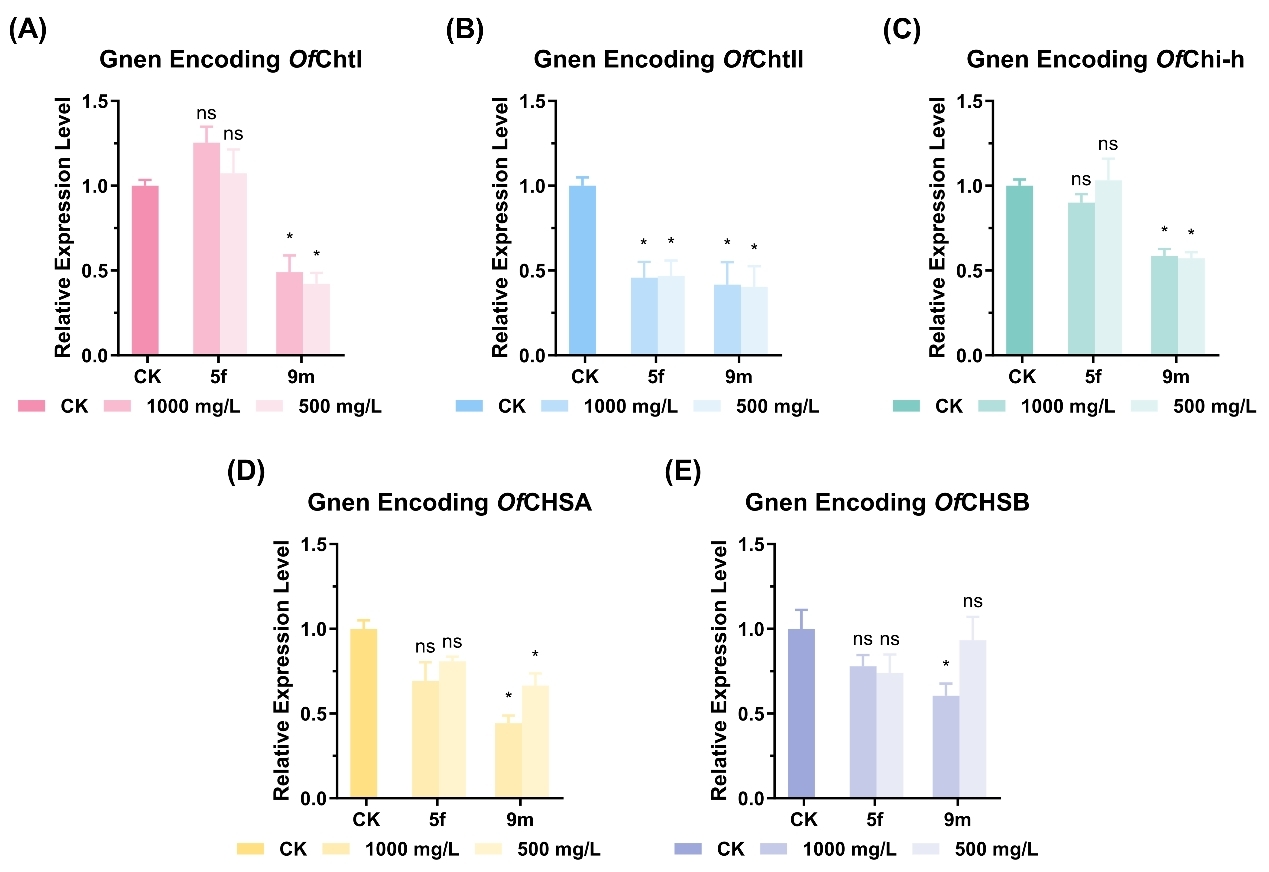

通过实时荧光定量PCR实验证实了肉桂基噻唑烷酮类化合物5f和9m可调控玉米螟几丁质代谢通路中相关酶编码基因的表达量(图4)。

图4 肉桂基噻唑烷酮类化合物5f和9m对调控玉米螟几丁质代谢途径中相关基因的表达量

中国农业大学为该研究第一完成单位,理学院段红霞教授和中国农业科学院植物保护研究所杨青研究员为通讯作者,理学院在读博士生蒋志洋为第一作者,已毕业硕士生师东梅和杭州师范大学唐斌教授等参与研究。该研究得到中国科学院上海药物研究所的支持,国家重点研发计划(2022YFD1700200)、植物病虫害生物学国家重点实验室开放课题基金(SKLOF202306)以及国家自然科学基金(32172445)的资助。

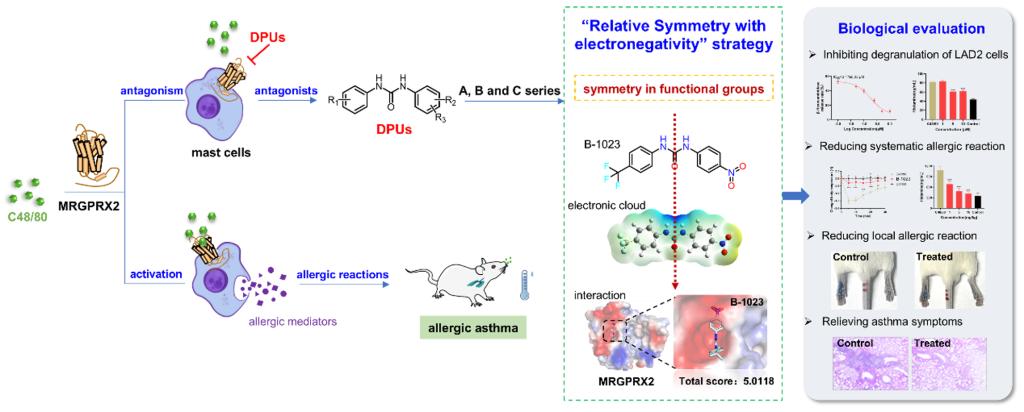

近年来,段红霞教授团队立足于“理性设计-有机合成-多活性评价”三位一体研究策略,在靶向多几丁质酶的新型IGR研发领域取得系列重要成果(图5)。发表中科院一区TOP论文6篇和其它SCI论文3篇。培养优秀本科生和硕士或博士研究生多名,先后获得国家励志奖学金、北京市优秀本科毕业生、中国国际大学生创新大赛北京赛区二等奖和中国化学会第三届农业化学学术讨论会“优秀青年报告奖”等荣誉。该团队在国际昆虫学大会、国际害虫综合治理会议上报告介绍AI辅助发现靶向多几丁质酶抑制剂研究的系列进展,受到国内外植保领域同行的广泛关注和高度认可。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...