中国农业大学动科学院胡永飞教授团队合作揭示动物、人体和环境间的区域性耐药基因流

近日,中国农业大学动物科学技术学院胡永飞教授团队与中国疾病预防控制中心传染病预防控制所等单位合作在国际知名学术期刊《微生物组》(Microbiome)在线发表了题为“Regional antimicrobial resistance gene flow among the One Health sectors in China”的研究性论文。该研究结合宏基因组测序、耐药菌株分离培养、大规模组学数据分析和机器学习模型等,深入揭示了“同一健康(One Health)”理念下,耐药基因在动物、人体和环境间的区域性流动。

细菌耐药给全球公共健康造成严重威胁。我国高度重视细菌耐药问题,不断加强抗菌药物的应用管理。近年来实施的畜牧养殖业“减抗”、“禁抗”政策,对于遏制动物源性细菌耐药的发生、发展具有重要意义。然而,细菌耐药基因的传播途径复杂,涉及“One Health”各个环节;揭示耐药基因在动物、人体和环境中的传播途径和机制,对于细菌耐药性监测、防控策略的制定等至关重要。

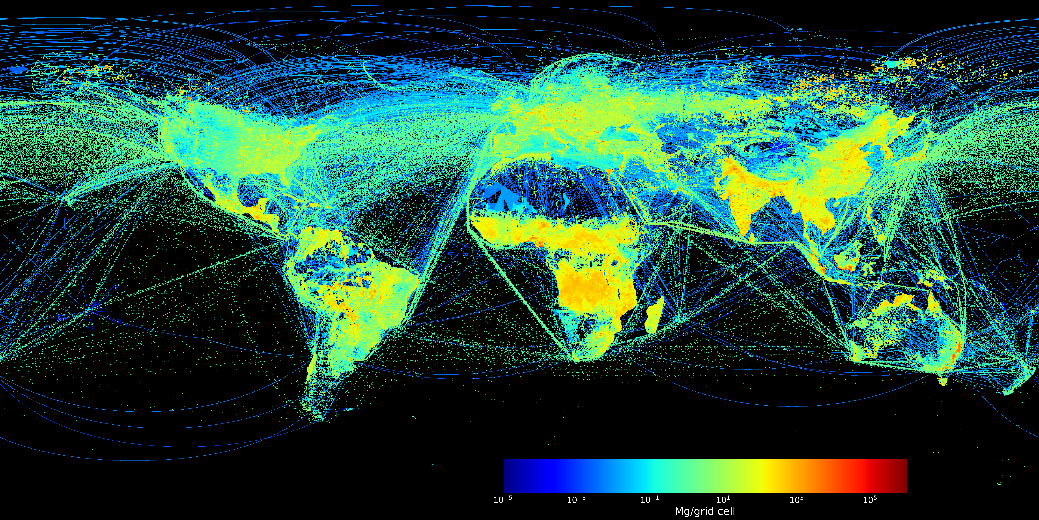

组学结合生物信息学手段被广泛应用于不同时空背景下细菌耐药性的传播途径研究;然而多数工作倾向于针对大范围地域或大尺度时间开展研究,对于特定区域、生态位临近背景下动物、人体和环境间细菌耐药性传播的解析不够精细。而揭示区域性耐药基因的传播有利于认识短期耐药性扩散事件,也更有利于寻找耐药基因水平或垂直传播的直接证据。因此,本研究对我国河南省登封市(县级市)的人群(不同饮食习惯和职业)、食物(猪肉、鸡肉等)、养殖场(猪、鸡)和关联环境样本(土壤、污水)中的耐药基因进行分析,以探究耐药基因的区域性流动规律和潜在影响因素。

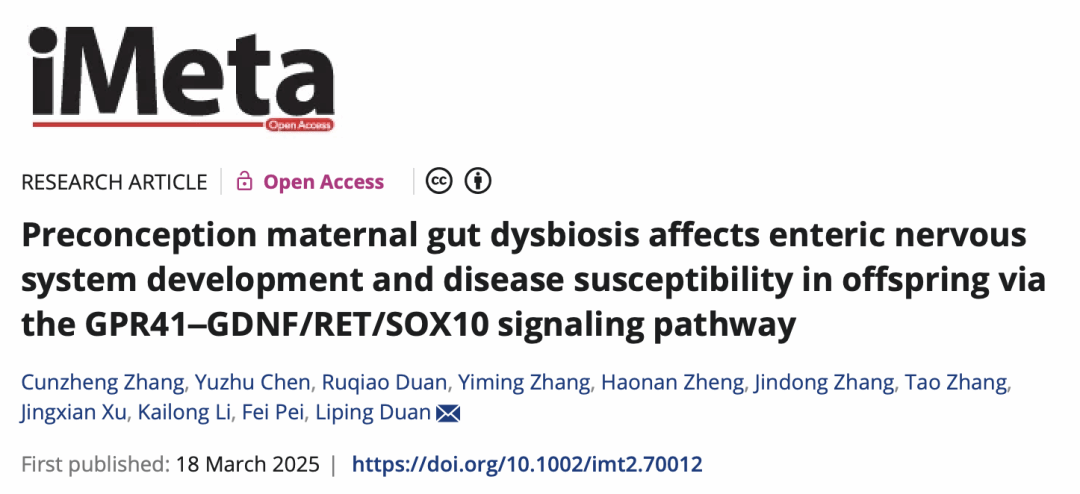

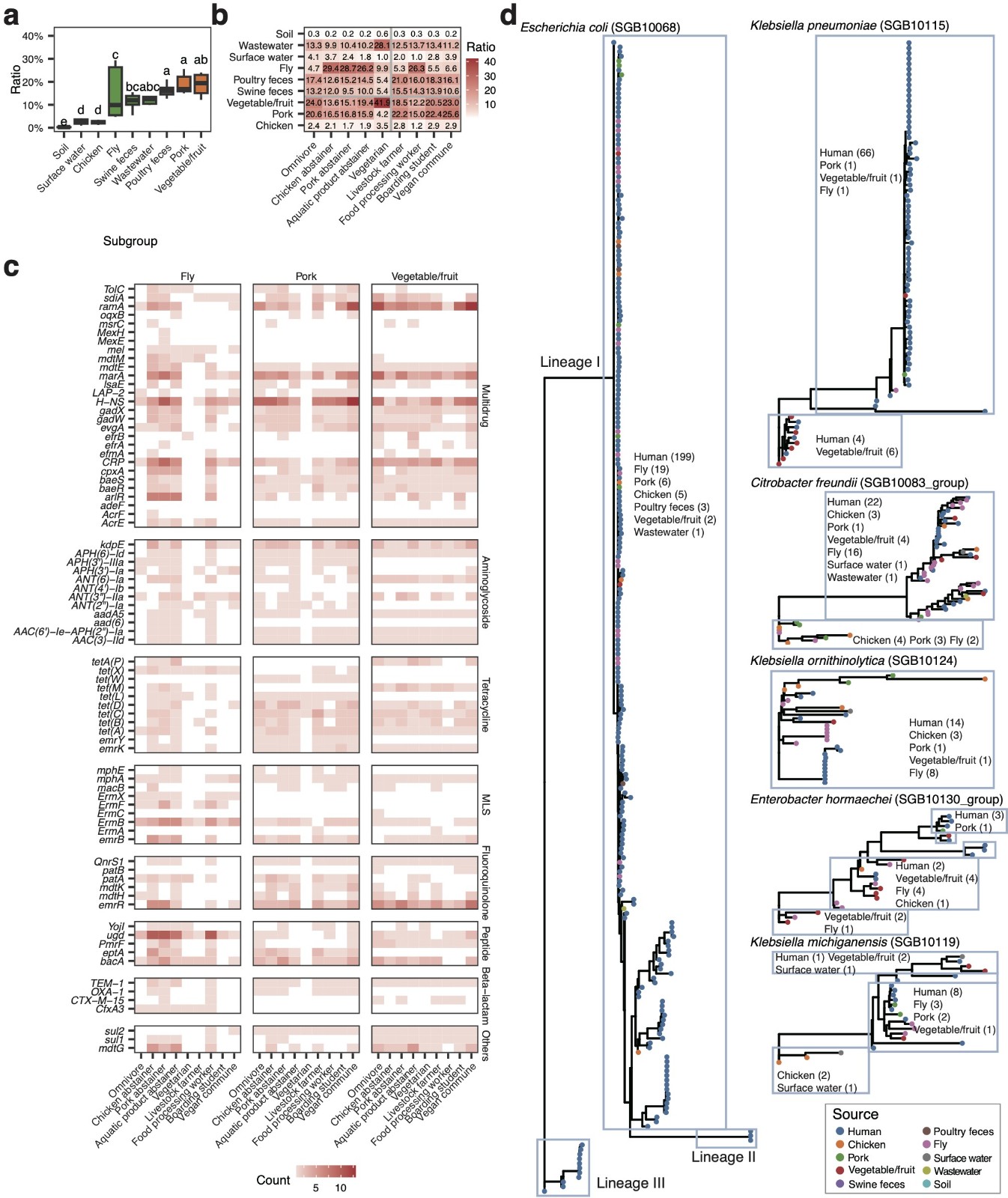

研究基于One Health框架进行系统性样品采集,共收集9类人群、3大类食品和6类环境样品,对592份代表性样本进行微生物组和耐药组分析。结果表明,不同来源样本呈现特异的耐药基因谱,耐药基因组与微生物组之间存在显著的相关性;大肠杆菌是耐药基因组成的主要驱动菌,变形菌门、gamma-变形菌门和肠杆菌属是耐药基因的主要携带者(图1)。质粒和前噬菌体/噬菌体是耐药基因传播的重要载体。在鉴定的113种不同类型的质粒上,共找到102种耐药基因,其中8种耐药基因未被报道由质粒所携带;我们发现食物、苍蝇和地表水样本中的质粒序列携带更多的多耐药基因。前噬菌体/噬菌体片段主要来自Peduoviridae科,厚壁菌门、变形菌门和肠杆菌科是其主要宿主;肠杆菌科的噬菌体可携带至少24种耐药基因。

图1 动物、人体和环境样本耐药基因谱(n=592)

研究随后构建了耐药基因共享网络。发现素食主义者粪便样本与蔬菜/水果共有的耐药基因比例最高,与猪肉共有的耐药基因比例最低;苍蝇与食品加工厂工人共享的耐药基因比例较高。进一步的菌株克隆传播分析发现,肠杆菌科的同一谱系菌株可涉及不同来源样本,包括人群、食品和苍蝇,暗示苍蝇可能在肠杆菌科菌株传播过程中起到重要作用(图2)。为进一步揭示耐药基因的区域性传播,我们以碳青霉烯耐药基因为例进行了细致分析。在发现的111种碳青霉烯酶基因中,OXA-347基因最为常见;共享事件分析揭示ACT-12和ORN-1基因在食物和苍蝇之间存在交叉传播;在家禽粪便、养殖场工人和食品加工工人中均检测到OXA-50序列,暗示其可能沿着“农场–加工厂–食品”的产业链进行扩散;不吃鸡肉或猪肉的饮食习惯者降低了与对应食物间发生的耐药基因共享的事件;共同居住可能增加SHV-27、ORN-1、ACT-28等基因在人群间的传播。

图2 耐药基因共享网络和菌株克隆传播

接下来,我们对碳青霉烯耐药菌株进行分离培养和基因组测序,并将宏基因组的组装序列和分离菌株所测序的基因组进行聚类分析。结果表明,携带相同碳青霉烯酶基因的大肠杆菌可分布于多个样本中。一株同时携带三种碳青霉烯酶耐药基因的解鸟氨酸克雷伯菌同时存在于苍蝇和人源样本中,表明苍蝇可能介导了这一碳青霉烯耐药菌株的传播。根据宏基因组分析结果,碳青霉烯酶耐药基因OXA-347在人和动物粪便样本中普遍存在。为确定OXA-347的宿主范围和潜在传播途径,我们对公共数据库基因组数据进行了分析。结果显示,12个种的部分细菌基因组或质粒中存在该基因;其与三种拟杆菌中的两种类型的质粒、Myroides albus和Sphingobacterium faecium中的两种未知类型的质粒密切相关,且部分位于染色体上的OXA-347基因两侧发现有插入序列。这些结果表明OXA-347可通过水平基因转移进行传播和扩散。

研究最后基于宏基因组数据的微生物构成、耐药基因谱、微生物构成叠加耐药基因谱,构建三种随机森林模型来预测耐碳青霉烯菌株存在。三个模型均具有较好的预测能力,其中基于宏基因组数据的微生物构成模型效果最佳。

综上所述,本研究揭示了耐药基因在动物、人体和环境间的区域性传播途径和规律,并从基因组学角度提供了真实的证据。研究提示生活方式、饮食习惯、职业暴露等都可能是耐药基因从动物和环境向人体扩散的潜在途径,为今后阻断耐药基因流提供了新的靶点。

本研究的作者团队同样体现了“One Health”的交叉合作理念,作者来自中国农业大学、中国疾病预防控制中心传染病预防控制所、河南省疾控中心、登封市疾控中心、北京工商大学、国家食品安全风险评估中心等高校和科研院所。中国农业大学为本研究第一完成单位,动物科技学院封雨晴副教授为本文共同第一作者(排名一);动物科技学院胡永飞教授、中国疾控中心传染病所卢昕研究员和阚飙研究员、北京工商大学张玉玉教授、登封市疾控中心王德祥为本文共同通讯作者。胡永飞教授团队在读博士研究生张美红和已毕业博士研究生阿拉腾珠拉也参与了此项研究。研究得到了国家重点研发计划、中国农业大学杰出人才启动经费、中国农业大学2115人才发展计划等支持。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...